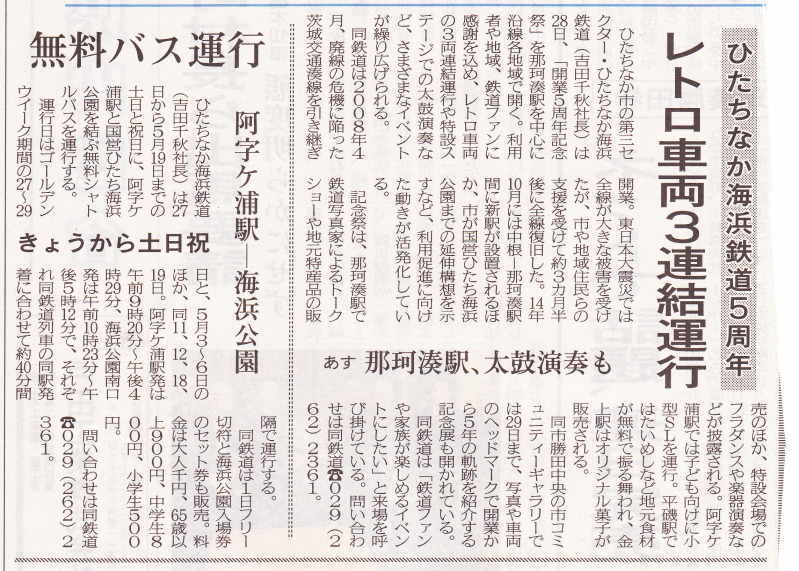

2006年9月〜

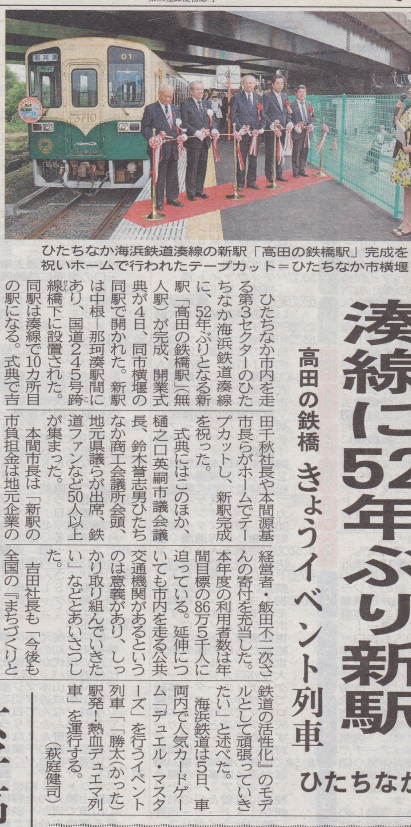

ひたちなか海浜鉄道 出発進行!2009年4月1日〜

![]()

2006年9月〜

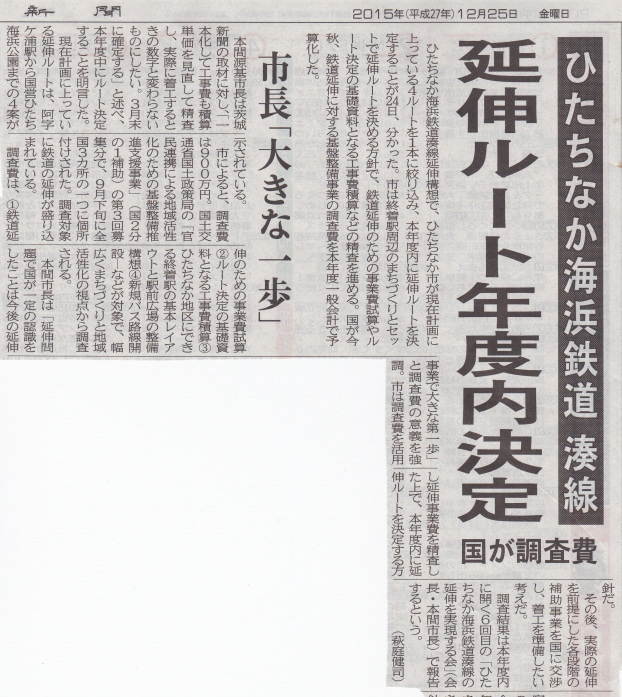

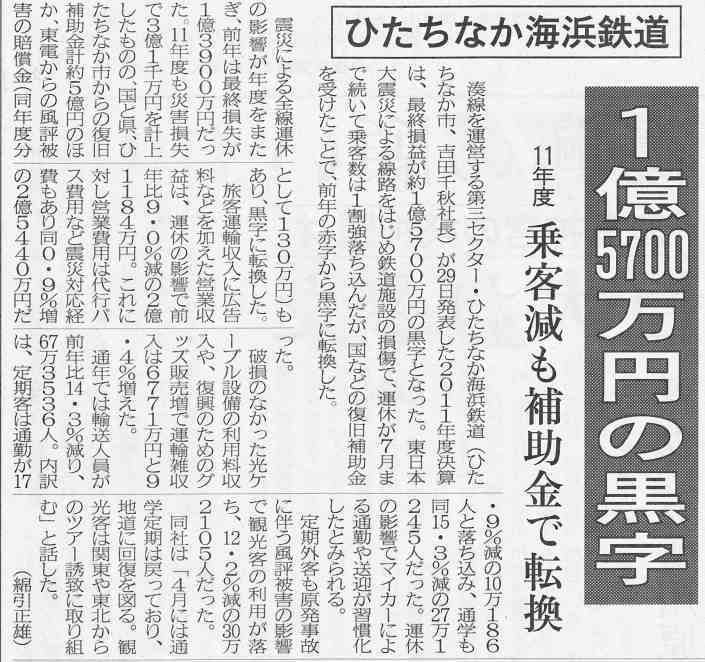

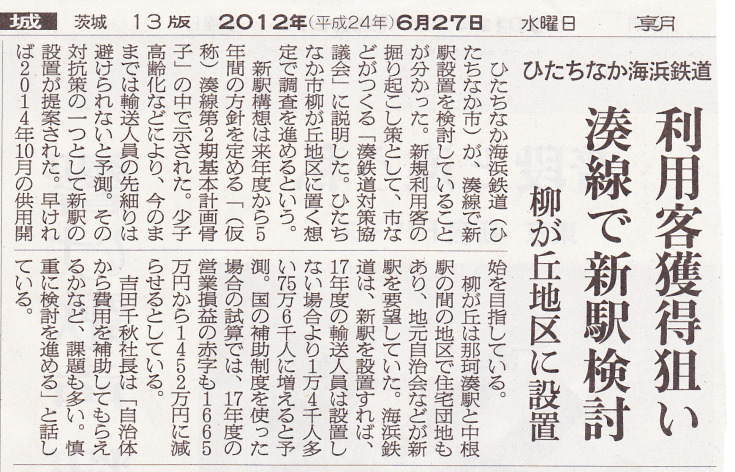

| 2006年夏に明らかになった茨城交通湊線の存続問題は、ひたちなか市と事業者が半分ずつ出資す 第三セクター会社が運行を引き継ぐことで存続が決まった。沿線自治体の熱意が元となって住民と 事業者を動かした結果である。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

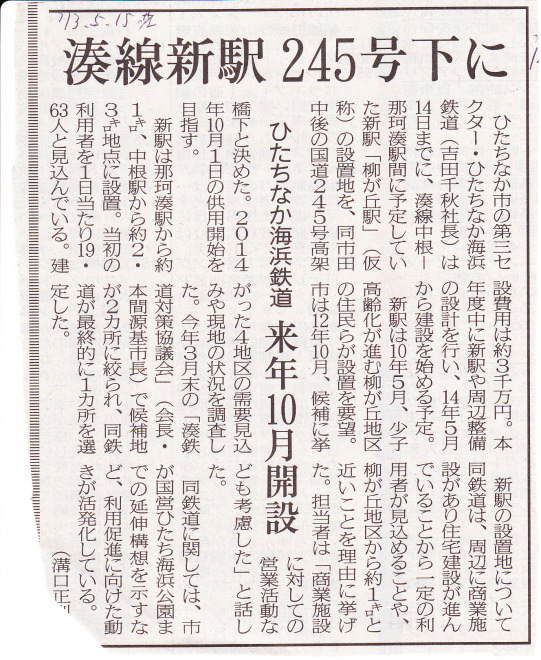

湊線、新会社の資本金は1億8千万円 茨城交通湊線(勝田―阿字ケ浦、14・3キロ)を存続するため、ひたちなか市と茨城交通が設立する新会社の資本金が1億8千万円となり、そのうち半分の9千万円を県の補助を受けた市が出資することが分かった。茨城交通は現物出資で資本参加する。すでに同社と市、県の3者で合意した。県は近日中に国土交通省に再生計画を提出する予定だ。 |

|

|

|

ひたちなか市の茨城交通湊線(勝田―阿字ケ浦、14・3キロ)の存続問題で、同市の本間源基市長は29日の定例会見で、同線の収支計画について「5年間で約1億円の赤字に抑えられるのではないか」と具体的な数字を挙げ、茨城交通が当初試算した赤字幅から大幅に圧縮できるとの見通しを示した。 |

|

国土交通省と県などは十九日までに、ひたちなか市を対象に鉄道を含めた地域公共交通の交通体系を調査する検討会を立ち上げた。市内を走る茨城交通湊線をモデルに、地域の公共交通体系の一つとして線路と道路両方を走れるDMV(デュアル・モード・ビークル)の導入可能性を検討し、望ましい体系のあり方を調査する。市や県、事業者などは同線の存続をめぐって協議中で、今回の調査結果は今後の議論に影響を与えそうだ。 検討会(座長・今城光英大東大副学長)は、学識経験者と国、県、ひたちなか市、関連事業所の担当者、同市民で組織した。地域の生活交通の確保と鉄道を含めた地域公共交通の活性化を図るため、DMVの将来的な導入も視野に望ましい交通体系のあり方を検討するのが狙い。九月にも検討結果をまとめる方針という。 取り組みの柱となるアンケートは、市民の自家用車を含めた公共交通の利用状況、公共交通のニーズなどを問う内容。湊線については、路線が無くなった場合の対応や代替バスの利用など具体的な質問を盛り込んで、路線の評価や存続価値も調べる。 さらに、湊線へのDMV導入に関連した質問も含める。運行を始めるための投資額やルート、需要などを調べ、導入した場合の費用対効果の分析も実施する計画。 DMVは、維持管理費の低コストが見込まれるものの、乗車定員百人規模の鉄道の車両に比べて極端に小さく(運転手含め定員十六人)、安全性確保や駅ホーム新設などの初期投資を必要とする課題もあるという。 同省関東運輸局は、関東交通プランの本年度モデル施策に、地域公共交通の交通体系検討を盛り込み、本県の湊線沿線をモデル地域として調査検討を実施する。 湊線をめぐっては、茨城交通(本社・水戸市)の経営難と湊線の利用者減で廃線問題が浮上し、ひたちなか市と県などが存続に向けた対策を検討、協議している。 |

|

国土交通省関東運輸局と県は6月中旬から、存廃問題が浮上している茨城交通湊線(勝田―阿字ケ浦、14・3キロ)で、線路と道路の両方を走ることのできる「デュアル・モード・ビークル(DMV)」の導入の可能性を探る共同調査を始める。DMVは、ローカル線存続の切り札として全国各地で期待を集めているが、実際の導入には課題も多い。(久保智祥) |

|

県は今年度、鉄道と道路の両方を走行でき、経費が安上がりなデュアル・モード・ビークル(DMV)の県内での導入の可能性を探る調査を国土交通省と共同で始める。特に茨城交通湊鉄道線立て直しの切り札にしたい考え。茨城交通も「協力できることがあれば協力したい」と前向きな姿勢を示している。 |

湊線応援ソング

―思い出列車のみなと線 海風うけて今走る――。廃線話が浮上する茨城交通湊鉄道線(勝田―阿字ヶ浦)を応援するイメージソング「季節の風」が完成した。作詞、作曲は「みなと源太」の名でフォークソングの弾き語りをしている大内秀一さん(48)(ひたちなか市東石川)。同線の那珂湊駅で19日、「おらが湊鐵(てつ)道応援団」のサービスステーションが開所するのにあわせて初披露する |

|

茨城交通湊線の廃止届 30日までに結論

|

|

ひたちなか市議会の面沢義昌議長らは27日、茨城交通湊線(勝田−阿字ケ浦、14・3キロ)の存続を求める要望書を同社(本社・水戸市)に提出した。 市議会は16日に鉄道存続の方策を考える湊鉄道線調査特別委員会を設置。26日の全員協議会で要望書提出を決めた。要望書では「鉄道が廃止となれば移動手段が奪われ商店街や観光地の経済活動の停滞が心配される。他の手段では代替がきかない」と存続を求めた。 同社の竹内順一社長は「これまで市、県と協議を続けているが市議会とも相談していくことが大切だと認識した」とコメントした。ただ、多額の負債を抱える同社は債権者の銀行側と、08年3月までに湊線を含めた不採算部門から撤退することで合意している。【土屋渓】 |

|

茨城交通湊鉄道線(勝田―阿字ヶ浦)の存廃問題で、ひたちなか市議会は27日、湊線の存続を求める要望書を茨城交通に提出した。2月の本間源基市長に続く要望書提出で、議会も行政と足並みをそろえて存続実現に動き出したかっこうだ。 要望書は、議会がこの16日に湊線存続策などを調査する特別委員会を設けた点に触れながら、「湊線は定時制、大量輸送の能力に優れ、代替がきかない。存続は市民の願いであり、市民や行政と連携し、最大限の努力をしてほしい」と求めた。 これに対し、茨城交通は「議会の要望を真摯(しんし)に受けとめる。市や県と協議を続けているが、議会との相談も大切との認識で一致した」とのコメントを発表した。 湊線の存廃協議は、利用者減少による経営悪化などから、茨城交通が2005年12月、ひたちなか市に「早ければ08年3月末にも廃止したい」と申し入れたことで始まった。08年3月末の廃止には今年3月末までに関東運輸局に廃止届けを出す必要があるが、届け出るかどうか、茨城交通は公式には態度を明らかにしていない。 |

|

記事全文 |

| 今後5年で赤字5億円 朝日新聞 |