2006年12月25日から

主な出来事は「廃線確定後のNEWS」で

![]()

2006年12月25日から

主な出来事は「廃線確定後のNEWS」で

| NHK | 首都圏ニュース | 30秒 | 2007年4月1日午前 |

| テレビ朝日 | スーパーJチャンネル | 5分 | 2007年4月2日午後 |

| 日本テレビ | ニュースD | 1分30秒 | 2007年4月1日午後 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| 東田中駅 カシテツ応援団と石岡商業高校生徒会 | “ありがとう” “お疲れ様” 鳥福食堂 玉里-東田中間 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

次のPDFファイルをご覧下さい。 ◆チラシ(ダイヤなど) ◆路線図 ◆概 要 |

|

|

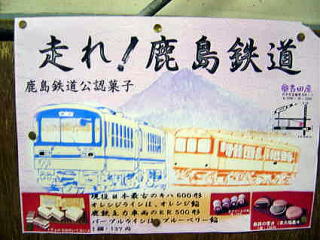

| いろいろなグッズが石岡駅や鉾田駅、はたまた市内で販売されています。 石岡駅 : 車両の文鎮(公認) キーホルダー(公認) 鉾田駅 : DVD、菓子“走れ 鹿島鉄道” CD“鉾田線” 石岡駅と鉾田駅 : Tシャツ、マグカップ、キーホルダー、袋など 鉾田市内 : 日本酒(市街地のコンビニ) |

|

| なぜ今ごろになって、このような鹿島鉄道を特集した新聞を発行したのか、その意図はわかりませんが、「地域公共交通再生新法」が閣議決定され、今国会に提案・可決の見通しであることは確かです。ただ、この法律ができるのがもう1年早く、鹿島鉄道株式会社のやる気があれば、存続に役立ったことでしょう。今からでも、行政と市民が手を携えて、「鉄道はまちおこしに欠かせない」という立場で、鹿島鉄道とその親会社である関東鉄道に、廃止届を休止届にしてほしいと要望し実現すれば、鉄道の復活・再生の可能性が残ることは確かです | |

|

|

|

| 降りる人、乗る人で賑わう | 鉾田の野菜(ニンジンと水菜)を 配るまちづくり推進会議の人たち |

「廃止を休止にして」の鹿島鉄道 あて署名活動 署名用紙(PDFファイル) |

|

|

|

| 降りてきた人たち | ヨーグルトカステラ“走れ! 鹿島鉄道”の販売 |

CD“鉾田線”の販売 |

| 常陸小川駅の待合室にこんな手書きの掲示が ありました。 2007年2月24日 |

|

|

|

|

|

|

| 収益が悪化したのであれば値上げするのは、当然かも知れない。しかし、経営努力や営業努力、合理化を徹底したのであろうか。このままでは、値上げと乗客減の悪循環の恐れもある。鹿島鉄道を切り捨て資産を売却することで一時的な収益改善につなげようとする意図もみられる中、関鉄の将来(ひいては茨城県南部地域の将来)が心配である。 |

| ネバーギブアップ かしてつ 鉾田では新しい動きあります。 「鉾田市まちづくり推進会議・ネバーギブアップかしてつ」を立ち上げた人たち。鹿島鉄道に対して、廃止届を取り下げ営業休止を求める署名活動も始めた。 私たちも廃線前に、もうひと仕事できるのではないかと相談中。 署名用紙(PDFファイル) |

|

||

|

会社がヘッドマークを付けた車両の運行を始めました。 2007年2月12日から |

|

| 2月8日現在 | 募集人員 | 志願者数 | 左の表は、鹿島鉄道沿線内にある3つの高校の応募状況です。 この数字だけで、廃線の影響を判断することはできませんが、 やはり、影響は小さくないのではないかと思います。過去との比較、 中学校別の応募状況などを見る必要があるでしょう。 |

| 石岡商業 | 200 | 155 | |

| 小 川 | 120 | 60 | |

| 玉造工業 | 200 | 170 |

| 昨年から話題になっていた地方鉄道の再生新法がいよいよ今国会に提出されるというきじです。記事では法案の内容を紹介しています。鉄道会社と市町村と住民の合意を前提に、財源も確保するという内容です。 ← 2007年2月6日 茨城新聞 記事全文 |

| 霞ヶ浦全体の「観光」を考える場が あることを知りませんでした。主催し ているのが、「県霞ヶ浦環境創造事業 推進協議会(会長・麦島健志県企画 部長)」だということも知りませんで した。県企画部がこのような事業を 行っているのであれば、鹿島鉄道を 「霞ヶ浦の観光資源」に位置づける ことも可能なのではないでしょうか。 ← 2007年2月8日 茨城新聞 記事全文 |

| 小川南病院のメディア留ニュースには、「カシテツを救え」という題で、毎回記事が掲載されていました。諸岡信裕院長の並々ならぬご尽力には感謝申し上げます。 |

|

|

|

|

| 鹿島鉄道にもこのような「利用促進組織」が 必要でした。今回、「茨城空港」のために小美玉市が設置したのは、よいことでしょうが、鹿島鉄道のために、沿線自治体が5年前につくっていればと残念に思えます。 記事全文はこちらで |

|

| 2007年2月1日 讀賣新聞 |

| 鹿島鉄道に鉄道ファンが押しかけて来ています。鹿島鉄道の社員のみなさんにとっても困った状態ですが、日常の利用者にとっても、迷惑な状況です。 安全運行の確保のために、週末にはダイヤが乱れています。 鉄道ファンや廃線の思い出に乗車している沿線のみなさんが節度ある行動をとることを望みます。 撮影者へのお願い 画像の拡大 |

|

| 2007年1月30日 茨城新聞 |

| 2007年1月19日 茨城新聞 記事の内容 |

2007年1月18日 朝日新聞 記事の内容 |

| 百里基地への米軍機訓練移転を受け入れる条件として、地域振興策を小美玉市長、行方市長、鉾田市長が防衛大臣に要望したとのこと。国は次の国会に「米軍再編推進法案」を提出し、成立すれば「米軍再編交付金」を受け入れ自治体に5年間で総額1000億円支出する予定とのことです。 鹿島鉄道の存続も地域振興の一つとして、盛り込んでもらえればよかったのにと思います。公共交通の確保と充実として、これから検討すべきではないでしょうか。 2007年1月20日 |

|

2007年1月18日 朝日新聞 この記事の内容 |

||

| 鹿島哲沿線では、航空自衛隊百里基地の民間共用化計画が進展しています。06年度は 国45億円、県51億円の税金を投入して、道路整備などが行われています。この空港の年間利用者予想は80万人(もちろん過大数字)で、鹿島鉄道の年間利用者数と同じレベルです。完成までには総額530億円が必要と見込まれています(これもかなりオーバーするのでは?)。 10億円あれば、鹿島鉄道を存続させることができたはずです。年間80万人の生活の足を奪って、ビジネスや観光に使われる(はずですが)空港建設が同じ地域で行われているのは、何とも矛盾したことではないでしょうか。国や県の政策が、もう少し住民の生活の方を向いていればよいのではと思います。 2007年1月20日 |

||

| 10年でローカル鉄道が無くなる? この記事は、2007年1月15日 朝日新聞です。 全国28社の三セク鉄道の半数近い13社が開業以来赤字だという内容で、このままでは経営安定基金がそこをつき、廃線が続出する恐れがあるという記事です。たとえば明知鉄道は05年度約5千万円の赤字、三木鉄道は05年度約6300万円の赤字で、基金が底をついたとのこと。 このままでは、 日本全国のローカル鉄道は、10年で無くなってしまうかも知れない。三セク鉄道は、事業者=行政のところが多いので、行政の熱意と住民の熱意が一致すれば、存続の可能性は高いだろうが、それにしても、国全体の鉄道を公共交通機関と社会資本として残すという政策が必要だろう。 この記事の内容は、こちらのページで。 2007年1月20日 |

| バス路線の廃止が深刻 路線廃止の半分を占める関東鉄道(株)の責任は重大 左は2007年1月8日の茨城新聞の記事です。 06年度に30系統、162.4キロのバス路線が廃止され、さらに31系統が廃止協議中だという深刻な記事です。4年間では114系統439.5キロが廃止されたこと、中でも関東鉄道の廃止が52系統195.1キロとダントツに多いとのことである。 関東鉄道は茨城県南部の公共交通独占企業としての責任を果たすように、もっと経営努力をすべきだろうし、行政との協力、JRやTXとの連携協力も積極的に行う必要があろう。 この記事の内容はこちちらのページで 2007年1月20日 |

鹿島鉄道線にも予算を使ってほしい 左は2007年1月8日の茨城新聞の記事です。 常磐道のインターを「スマートIC」として石岡市と小美玉市の境界に設置するという記事ですが、石岡市は本格的なインタチェンジを要望していたということも記事には書かれています。それには100億円もかかるということなのですが、朝日峠にトンネルを65億円で建設することといい、予算がないのではなく使いみちの問題なのだなと思います。 この記事の内容はこちらのページで 2007年1月20日 |

| 番組の内容は、「神岡鉄道の廃線の日11月30日前後の様子」と「地方鉄道の救世主として頑張る岡山県・両備グループの小嶋社長の活躍」と「両備グループが新会社として運行開始した和歌山電鐵の頑張り」と「住民の熱意が和歌山に比べてあまりにも低かったために、存続できなかった鹿島鉄道」と「地方鉄道再生の切り札としてのDMV(線路も道路も走れる車輌)の紹介」などでした。これらら50分程度にま止められていました。 地方鉄道の存続のためには、「住民の熱意」が最も大切だということを強調するために、存続した和歌山電鐵と存続できなかった鹿島鉄道をオーバーに比較していました。住民のインタビューとか署名数の違いとかを示しながら、いかにも客観的であるかのように描いていました。確かに、鹿島鉄道の沿線住民の熱意が不十分だったのは真実だと思いますが、行政の働きかけや事業者のやる気や協力体制といったことをまったく取り上げなかったのは、なんとも片手落ちだったと思います。和歌山のように住民と行政と事業者が三位一体で存続を目指すことができていれば、事業者公募まで持って行けたのですから、存続の可能性は十分にあったと思います。 2007年1月20日 |

| やっぱりというべきか、関鉄グリーンバス(株)は利用者の声を聞かずに、代替バスの運行計画を国土交通省関東運輸局茨城支局に、1月10日に申請しました。最大の利用者である、高校生(沿線高校)は、新聞報道で初めてこのことを知らされたそうです。サービス業とは思えない手法だと思うのですが。こんなことだから、が全国平均(約2%)を2倍も上回るペース(約5%)で、利用者を減少させた一因がこのあたりにもあるかも。申請内容は「代替バス」のページで |

茨城県が「公共交通活性化指針」を策定するために、実施した大規模な調査の結果が、12月25日に開催された「県公共交通活性化指針策定委員会」で公表されました。詳しくは「茨城の交通関係NEWS」のページ掲載の茨城新聞と朝日新聞の記事をみて下さい。それによれば、一般県民の約8割が公共交通を「必要」と答え、行政による財政支援も約7割が「行うべき」と回答しています。 この調査をもっと早く実施して結果を公表していれば、鹿島鉄道の存続にも追い風になったはずです。茨城県はやっと今年度、「交通対策室」を設置し、公共交通問題を積極的に取り上げるようになったわけですが、全国的にみてあまりに遅きに失した感は否めません。「交通対策室」ができたから、「新事業者の公募」まで持って行けたことも確かでしょうが。 |

| 常陽新聞の12月26日の「廃止決定総括」記事「万策尽き苦渋の決断」には、誤解や一面的な取材に基づいた記述が目立ちます。鹿島鉄道(関東鉄道)と対策協(行政)の立場に立って、自分たちは精一杯やったが、住民が利用しないので、廃線になったのだという結論に導いています。 本当に、鹿島鉄道株式会社(関東鉄道)はできる限りの努力をしたのでしょうか。対策協議会を構成した沿線自治体と茨城県は、万策尽きるほど様々な取り組みをしたのでしょうか。2002年10月に策定した「経営改善5カ年計画」に照らしてみれば、明らかなように、利用者を増やす努力は不十分だったのではないでしょうか。ダイヤ改正、通学定期の工夫、営業活動などどうだったでしょうか。また、努力してきたとしても、その評価もせず、存廃の議論を公開の場でほとんどしなかったのはどうしてでしょうか。利用者や地域住民のの声を反映するしくみも場もつくらなかったのは、なぜでしょうか。 記事では「かしてつ応援団」の活動が存廃論議をできなくしたという記述もみられますが、全く事実無根です。2005年10月から、開始して1万6千筆を集めた署名の内容は、「公的支援の継続」と「事業者・行政・利用者などによる再生計画の作成」を求めたものです。再生計画を作成する場もつくらなかったのは、対策協議会です。利用者が移用しやすい鉄道にできなかったことが、最大の問題だったのではないでしょうか。そうであるからこそ、新事業者の公募が行われ、「再生ネットワーク」が新事業者として応募したのです。 |

|

|

|

| 鉾田駅はいつも通り花もきれい | 鉄道ファンたち 鉾田駅 | 鉄道ファンたち 鉾田駅 |

|

|

|

| 帰省客も「今回で最後」と言い ながら乗っていた。 鉾田駅 |

鉄道ファンたち 玉造町駅 | 一般客も混ざる 玉造町駅 |

|

〝存続〟ではなく〝再生〟を目指すべきでした 2006年12月25日 まだ、存続運動を総括するには、気持ちの整理ができていませんので、とりあえず、感想めいたことを書きます。 鹿島鉄道を守る会のメンバーの一部は、今年8月に発足した「鹿島鉄道」存続再生ネットワークの一員としても活動しました。再生ネットの活動から学んだことは、「新しい事業者での「鹿島鉄道線(鉾田線)」の〝再生〟をする以外に、〝存続〟の道はないということでした。もっと早い時期に、このことに気づいて運動を進めるべきだったのです。鹿島鉄道株式会社の曖昧な態度や行政の水面下での交渉に気をとられて、適切な方針を打ち出せなかったことが悔やまれます。冷静に考えれば、全国的にみて、存続できた鉄道はみな、新しい事業者が運行したからでした。近鉄北勢線、万葉線、えちぜん鉄道、南海貴志川線です。 |

![]()