![]()

�@��錧���̌�ʊW�j���[�X��V������E���W�߂܂����@

| �o���i�s�g�Ђ����Ȃ��C�l�S���h |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| �@5���ɂ͂��ׂĂ̌������Z1�N����ΏۂɁA �ʊw�A���P�[�g�����{�����B ���������A�����ɍŋ߁A�����E���p�� ���̒��ԏꂪ���݂��ꂽ�B���Ɨp�Ԓʋ� ���シ��悤�Ȏ{�݂�����Ƃ́A������� ����������Ɩ������Ă͂��Ȃ��̂��B |

|

|

|

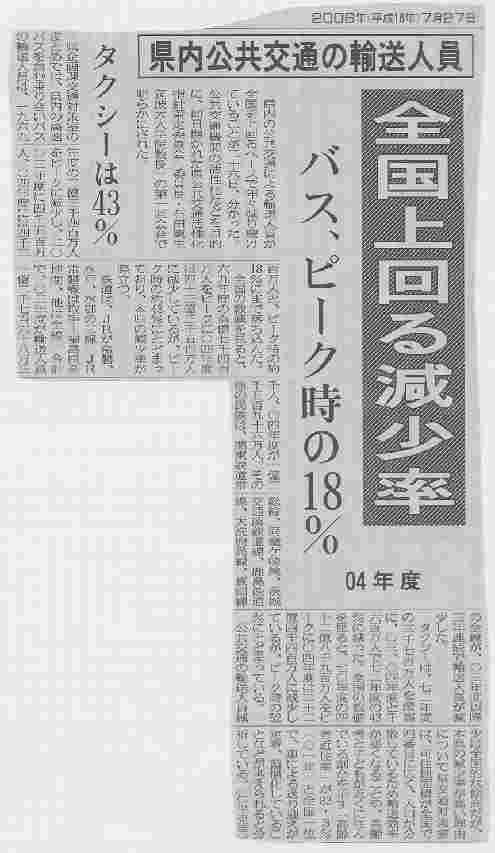

�@�����̌�����ʂɂ��A���l�����S��������y�[�X�ŔN�X���葱���Ă��邱�Ƃ���\�Z���A���������B������ʋ@�ւ̊������Ȃǂ�ړI�ɁA�����J���ꂽ��������ʊ������w�j����ψ���i�ψ����E�Γc�����}�g���w�@�����j�̑����Ŗ��炩�ɂ��ꂽ�B �@�����ی�ʑ̂܂Ƃ߂ł́A�����̍����o�X���܂ޏ�荇���o�X�̗A���l���́A���Z��N�x�̓O��l�S���l���s�[�N�Ɍ������A��Z�Z�O�N�x�Ɏl��ܕS���l�A�Z�l�N�x�ɂ͎l���S���l�ƁA�s�[�N���̖�18���ɂ܂ŗ������B �@�S���̐��l������ƁA�Z��N�x�̕S������l�S���l���s�[�N�ɁZ�l�N�x�͎l�\�O���O��ܕS���l�Ɍ������Ă��邪�A�s�[�N���̖�43���ɂƂǂ܂��Ă���A�{���̌��������ۗ��B �@�S���́A�i�q����ցA���ˁA���S�̎O���i�i�q����͎��|�������V�n�ԁA���͑S���j���v�ŁA�Z�O�N�x���A���l���ꉭ��玵�S�Z�\�����O��l�A�Z�l�N�x���ꉭ���ܕS��\�Z���l�B���̑��̖��S�́A�֓��S���푍���A�����P����A����ʖ��S�����A�����S�����A������A�^�����̑S�����A�Z�O�N�x�ȍ~�O�N�A���ŗA���l�������������B �@�^�N�V�[�́A����N�x�̎O�玵�S���l���ō��ɁA�Z�O�A�Z�l�N�x�Ɛ�Z�S���l�Ŏ���N�x��43���Ɍ������B�S���̐��l������ƁA���Z�N�x�̎l�\�����S���l���s�[�N�ɁZ�l�N�x�͓�\�l��l�S���l�Ɍ������Ă��邪�A�s�[�N����52���ɂƂǂ܂��Ă���B �@������ʂ̗A���l�������͑S���I�ȌX�������A�{���̌��������������R�ɂ��Č���ʑ́A�Z�n�ʐς��S���Ŏl�ԖڂɍL���A�l�������U���Ă��邽�ߗA�������������Ȃ邱�Ƃ�A����҂Ǝq�ǂ����߂��ɏZ��ł��銄���������u����ҋߏZ���v��83�E�R���i�Z��N�j�ƑS����ʂŁA�Ԃɂ�鑗��}�����蒅�A�K�������Ă��邱�ƂȂǂ��l������ƕ��͂��Ă���B |

| �@�@�@�@�@�@�@�@���{�N�x�@45�n���P�V�T�`���p�~�@�͂��o����A�ő��E�Œ� �@�����̖��ԃo�X�H���͖{�N�x�ɁA�l�\�܌n���i���[�g�j�A���c�ƃL���ŕS���\�܁E���`�̔p�~�����肵�Ă���B����͓��H�^���@�̉����Ńo�X�H���̔p�~����������͂��o���ɕς������Z�Z��N�x�ȍ~�ōő��A�Œ��B����ɓ�Z�Z�Z�N�x�͏\���n���A�Z�\��E�l�`�ɂ��āA�p�~��O��ɊW�҂����c���Ă���B�V�K�J�Ƃ̘H���i�n���j�����邽�߁A�������Ƃ����킯�ł͂Ȃ����A���N�����ʎ�҂̐����̑��m�ۂ֍s���̉ۑ�͑����B �@�o�X�H���̔p�~�́Z��N�O���̓��H�^���@�����ŋ�������͂��o���ɕς��A�Z�J���O�ɓ͂��o��Δp�~�ł���悤�ɂȂ����B�������A���A�s�����A���y��ʏȊ֓��^�A�Lj�闤�^�x�ǁA�o�X���Ǝ҂ō\�����錧�o�X���n�拦�c��i��E���{���m���j���A�p�~�̈�N�O��葁���i�K������ʂ̊m�ۂ��������Ă���A���̌��ʁA���Ǝ҂̕ύX�⌸�ւőΉ�������A���⌧�A�s�����̕⏕�Ōp������邱�Ƃ�����B �@�����ۂ̂܂Ƃ߂ł́A�p�~���ꂽ�̂́Z��N�x����\�܌n���Z�\�Z�E��`�A�Z�O�N�x����\���n���S�l�E��`�A�Z�l�N�x���\�l�n����\�E��`�B�{�N�x�́Z��N�ȍ~�ōő��A�Œ��̎l�\�܌n���S���\�܁E���`�̔p�~�����܂��Ă���B �@����ɗ��N�x�͏\���n���Z�\��E�l�`�����c�B�n��ʂɌ���ƌ���|�����Ԃ���n���A��������n���A���삪�Z�n���A���k����n���A���s�����n���ƂȂ��Ă���B �@���H�^���@��������{�N�x���܂łɔp�~�ƂȂ�̂͌v�S�\�l�n���l�S�O�\��E�܇`�B�V�����H���i�n���j���ł��Ă��邽�ߖ��ԃo�X���������Ƃ����킯�ł͂Ȃ����̂́A���G�N�X�v���X�i�s�w�j�J�Ƃ̉e���������o�X�̗��p�q�����ɂȂ����Ă���ʂ�����A�����ۂ́u�o�X���Ǝ҂���芪�����͌������Ȃ��Ă������Ƃ��\�z����A�H���i�n���j�̌����X���͍���������\���������v�Ƃ݂Ă���B �@�p�~���ꂽ�H���i�n���j�̈ꕔ�ɂ��ẮA�s�������X�N�[���o�X��R�~���j�e�B�[�o�X�A��荇���^�N�V�[�Ȃǂ��^�s���Z���̕X��}���Ă���P�[�X������B��������p�̖�������A������i�ޒ��ŁA��ʎ�҂̐����̑����ǂ��m�ۂ��Ă��������ۑ�ɂȂ��Ă���B |

| �@�@�@�@�@�@ �@���S���߂��闘�p���i�^���@�ԗ�������c�̗��s��� �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�Q�O�O�T�N�P�P���Q�P���@���V�� �@���k�����n��́u���v�ł���i�q���S�����߂���A���N�ɓ����ĉ����Z���𒆐S�ɗ��������߂悤�Ƃ��铮�������������Ă���B���Z�����T�~�b�g���J���Ďԗ��̑����Ȃǂ�i���A�n���Z����͕S�l�K�͂̒c�̗��s����悵���B�����d�S���̔p����w�i�ɁA�n��Z�����g�߂Ȍ�����ʋ@�ւ̗��p���l���ĔF�����n�߂��B�i���E�ԏ�O���j �@�\���ɓ߉ώs���̌����߉ύ��Z�ŊJ���ꂽ�u���Z�����S���T�~�b�g�v�B�����̍��Z���琶�k��\�l���Q�����A�ʊw���ԑт̍��G��ԓ��}�i�[�Ȃǂɂ��āA�Ԕ��ɂ킽���Ĉӌ��������B�u�ʘH�ɂ͍���Ȃ��v�u�g�ѓd�b�͗��p�}�i�[������āv�u���ς����育�݂��U�炩�����肵�Ȃ��v�ȂǂƑi�����B �@�T�~�b�g�́A�����d�S���̑��������߂Ċ������Ă����u�����s�|�헤���c�s�Ԃ̓S���̕��������߂鍂�Z���k��A����v����ÁB�������I�q��i�������|���O�N�j�́u�S�n�悭��Ԃ𗘗p�ł���A�܂���낤�Ƃ����C�ɂȂ�͂��v�Ƙb���B �@���O�ɍ��Z�������ꂽ���܂��A���b�V�����̎ԗ��̑����Ȃǂ����߂�v�]�����i�q���ˎx�ЂɗX�������B�܂��A���w�̒��֏�̊g�������߁A���w�𗘗p���鐶�k�������߉ύ��Ɛ��˔_���̐��k��Ȃǂ̘A���ŁA�������Ɏs�Ǝs�c��ɗv�]�����o����B �@�T�~�b�g���J���ꂽ�����A�u�݂�Ȃŏ�낤���S���̉�v�̈�s���������Ɍ����āA�߉ώs�̓���o�w���o���B�n���Z����S�l���A���A�藷�s���y���B�Ƒ��l�l�ŎQ�������Љ��k�_����(55)�́u�̂�т肵�������ł����v�Ɗ�B �@�u���S���̉�v�͍��N�A����o�w���ӂ̏Z���L�u�������グ���B����́u���S���������Ɨ��p���悤�v�ƌĂъ|���A�t�ƏH�̔N���A���A�藷�s�����B�Q���҂�����D�]�ŁA���N�ȍ~��������\�肾�B �@����̖����́u�����d�S���̂悤�ɐ��S�����Ȃ��Ȃ�����A�Ԃ��^�]�ł��Ȃ��q�ǂ���̂̕s���R�Ȑl�ɂ���������v�Ɗ�@�����点��B �@�i�q���ˎx�Ђɂ��ƁA���S���̗��q�A���ʂ͂������N�A�قډ����Ő��ځB���x�ЊǓ��̉c�ƘH���ŁA���S���͉c�ƃL���䗦�Ŗ�O�����߂邪�A�����䗦�͖�Q�������Ȃ��A���x�̉��P�ۑ�ƂȂ��Ă���B �@���Z������o���ꂽ�ԗ������Ȃǂ̗v�]�ɂ��āA���x�Ђ͏\��{�ɑ�\�҂ƍ��k���A������j���B |

| ���k�̌�����ʂ��l����u���Z�����S���T�~�b�g�v�i�����s�`�헤���c�s�Ԃ̓S���̕��������Ƃ߂鍂�Z���k��A�����Áj���\�ܓ��A�߉ώs�̌����߉ύ��ŊJ����A�ʊw�̑��ł��鐅�S���̗���������i�q�����{�ɋ��߂�v�]�����̑������B�܂��A���f�s�ׂƂȂ��Ă���ԗ��ʘH�ւ̍��荞�݂�ԓ��ł̉��ςȂǁA���Z���̏�ԃ}�i�[�̉��P���e���k��ɌĂъ|���A�}�i�[�A�b�v��}�邱�Ƃ����߂��B ���������㋁�ߗv�]�̑��@�}�i�[���P�Ăъ|���@�߉ύ���� �@�T�~�b�g�́A�����d�S���̑����^����i�߂Ă������A����i��E�������I�q���|�����k��j���A���S���̗��������ߌ�����ʖ��ւ̊S�����߂悤�ƊJ�����B �@�A��������̍��|�A���c�Z�̂ق��A�߉ρA��{�A�R�����A��q��A���˓�A�����S�������������k��A����i�����Ă����c�j�����ǂ̏��썂�ȂǁA��Z�̍��Z���\�Z�l�Ǝs�����\�l���Q�������B �@�d�S�����p�~���ꂽ���Ƃɂ��āA������́u�����^����ʂ��A�������ł͊w�ׂȂ������̂��Ƃ��w�B�d�S�����Ȃ��Ȃ荂�Z���A��ʎ�҂ɉe�����o�Ă���B�ʊw�ɂ͌�����ʋ@�ւ��K�v�v�Ɛ��S���̏d�v����i�����B �@�w�K��ł́A����_��i�q���S����q�c�Ə������u���ˎx�ЊǓ��ɐ�߂鐅�S���̉c�Ƈ`�䗦��31���B�����������䗦�͂Q���ƒႢ�B�A���ʂ������ŁA���x�̉��P�ƗA���ʂ̌�����H���~�߂�̂��ۑ�v�ƕB�S�����ɏڂ����F�s�{��l����́u�n���S���̌���Ɖۑ�v�Ƒ肵�A�u�����Ԍ�ʂ����ł͌��E������B�C�O����{�ł��n���S���̍Đ����n�܂��Ă���B���A�����̂��S�����������Ƃ��ĉ�������X���ɂ���A�������ӎ������n��Z���̉^������v�Əq�ׂ��B �@�A����ł͌��k�̏\��Z���l�S�l��ΏۂɎ��{�����A���P�[�g���ʂ܂��A���ˁE�헤���c�E�헤��q�O�w�̑������̗�ԎO�{�̎ԗ������A���w���֏�̊g���Ȃǂ����߂�v�]�����A��˗��B�i�q�����{�В��ɒ�o���邱�Ƃ����߂��B �@�܂��A���Z���̏�ԃ}�i�[�̒ቺ�����ƂȂ��Ă��邱�Ƃ���A�@�ԗ��Ǝԗ��̘A�����ɏ��Ȃ��A�ԗ��ʘH��D��Ȃɍ���Ȃ��B�g�ѓd�b�̃��[�������C�ԓ��ʼn��ς����育�݂��̂ĂȂ��|�Ȃǂ��A���k�̍��Z���k��Ɂu�i�����v�Ƃ��Ď��m���A��ԃ}�i�[�̌�����Ăъ|����B����T�~�b�g�͗��N�����O�\���ɊJ�����B |

�@�Q�O�O�T�N�P�O���P�S���@�@�����V�� |

|

�@�u�w�͊X�̌����v�������t�ɁA�߉ώs�̂i�q���S������o�w���ӂ̏Z���L�u���u�݂�Ȃŏ�낤���S���̉�v�𗧂��グ���B���S���̗��p�q������A�����w���������J���ڂɂ���Ȃ��悤�A�n��S�̂ʼnw����낤�Ƃ������݂��B�R�����{�ɂ͐��S���̓��A�藷�s����悵�A�Q���҂������D�]�B�@ |

| �@�@����ʁE�����ՊC�S���E�i�q�����{���ˎx�Ђ̂R�Ћ��ʃt���[�����Ղ��R���P�W������ʔN�̔������B ����ʖ����̓S���S��ԁA�߉ϖ��w�|�A�N�A���[���h�Ԃ̃o�X�N�ԁA����������V�o�X�S��ԁA�����ՊC�S�����ˁ|���ԁA�i�q������ˁ|���c�Ԃ����~�莩�R�łP���X�O�O�~�i�q�ǂ��S�T�O�~�j�B��������̊e�{�݂ŗL���̓��ʊ������t���B |

| �@�@�R���Q�W���ɉ��َs�Ɗ֏�A����A���a�R�����������Ēa�������}���s���j���A�^���S���Ɛ^�����r�k�^�s���c��Q���A�r�k���Q���Ȃ��đ���d�A�^�]�������B |

| �@�i�q���S�����S���J�ʂ��獡�N�Ŏ��\���N���}���邱�Ƃ���A�i�q�����{���ˎx�Ђ͉����̎s�����Ȃǂƃ^�C�A�b�v���A�\�ꌎ������痈�N�ꌎ�O�\���܂Łu�헤�H���̗��E���v�����䂭�v�Ƒ肵���L�O�L�����y�[�����s���B���Ԓ��A���^�ԗ��ɂ��Վ���Ԃ̉^�s�₻�ΓX�J�݂ȂǑ��ʂȃC�x���g���J��L����B���S���͋ߔN�A���q���̉e���Ȃǂŗ��p�q�̌����������Ă���A�L�����y�[����ʂ��āA�ό��������ƏW�q�̓A�b�v��ڎw���B �@���S���͈��O�l�N�\�l���ɐ��ˉw�|���ωi���w�Ԃ̕S�O�\���E�܇`���S���J�ʂ����B��N�A���������̗��p�q���ꖜ�l���ɂƂǂ܂����B�\�N�O�ɔ�ׂ��18���̌����ƌ����X���������ɂȂ��Ă���B �@�u�n���̐l�⎩���̂ƈꏏ�ɂȂ��Ċό����������ł��Ȃ����v�i���ˎx�Ёj�ƁA���\���N�ɍ��킹�ċL�O�L�����y�[�������A���S���̂o�q�ɏ��o�����ƂɂȂ����B �@�L�����y�[���͉����̖����u�헤�H���v��O�ʂɑł��o���B�\�l�A�܂̗����́A��q���̋��͂ŏ헤��q�w�ɓ��Ɂu�헤�H���ΓX�v���J�X�B�����̃A�}�`���A�O���[�v�����S�H��A���\���N�ɂ����Ď��\�~�Ŕ̔�����\�肾�B �@�܂��A���ˎx�Ђ̓L�����y�[�����Ԓ��ɉ����̂��ΓX�ƒ�g�A�����Ȃǂ̓��T���p�ӂ���B �@�Վ���Ԃ́A���O�N�ɔp�~���ꂽ���^�q�ԃI�n47�`���g�����u�������v�����g�����v���\�ꌎ�Z�A�����ɁA���ܔN�ɔp�~���ꂽ�g���S�J���[�h�̃L�n58�`���g�����u�Ȃ����̋}�s���v�����v���\�l�A�ܓ��ɂ��ꂼ��^�s����B �@��q���́u�\�ꌎ�Z���Ə\�l���͒n���̃A�}�`���A�ɂ�鑾�ۂ̃C�x���g����悵�Ă���B���������Ă�肽���v�Ɗ��}���[�h���B �@�ق��ɂ����������Ƌ��Ấu�w����n�C�L���O�v��A�O���[���ӂ邳�ƐU���@�\�ƃ^�C�A�b�v�����u�O���[���ӂ邳�Ƒ̌��c�A�[�v�ȂǃL�����y�[�����Ԓ��͊�悪�߂��뉟���B �@�u�n�C�L���O�̋q���ڂɂ��v�i��q�����ہj�ƁA��y�Ȋό��X�|�b�g�Ƃ��Ē��ڂ��W�߂��鐅�S�������̏W�q�̓A�b�v��_���A���ˎx�Ђ́u�������ӂło�q���Ă��������v�Ƃ��Ă���B |

�M�^�ʼnh�������u�߉ϖ��v�߂���@�Q���҂��W�@����ʓ߉ϖ��w �Q�O�O�S�N�X���W���E���V�� |

| �@����ʓ߉ϖ��w�́A�u�M�^�ʼnh�����w�߉ϖ��x���߂���n�C�L���O�v���P�O���P�P���Ɏ��{�A�Q���҂��W���Ă���B ���n�C�L���O�͓��w����Ђ����Ȃ��s�̓߉ϖ��n�������B�u�t�͌��z�����j�Ƃ̈�F�j�F���ƌ��z�ʐ^�Ƃ̏��Y���v���B�Q����͂T�O�O�~�B����͂Q�O�l�B�\�����ݒ��ߐ�͂P�O���P���B�\�����݂̓n�K�L���e�`�w�ŁB��311-1225�@�Ђ����Ȃ��s�߉ޒ��Q�Q�|�Q�@����ʓ߉ϖ��Ǘ��w�u�n�C�L���O�W�v�@��029(262)2361 �e�`�w029�i�Q�U�Q�j�R�P�W�R |

| �@�M�^�ʼnh�������u�߉ϖ��v������A���������Ƃ悭�m�낤�ƁA����ʓ߉ϖ��w��Ấu�����݂߂���n�C�L���O�v���A�߉ϖ��w���N�_�ɖ�R�`�̃R�[�X�ōs��ꂽ�B �@�P�W�l���Q�����A���z�����j�Ƃ̈�F�j�F���ƌ��z�ʐ^�Ƃ̏��Y���j�����u�t�ɁA�����݂����w�����B |

| �@�����ՊC�S���̉ݕ��A���ʂ��Q�O�N�Ԃ�ɔN�ԂR�O���d�����������Ƃ��A�Q�R���܂ł̓��Ђ̂܂Ƃ߂ŕ��������B���Ђ͎����ՊC�H�ƒn�т̂i�q�������Ԏ����Ս`���ʼnݕ��A�����s���Ă���B�A���ʂ̑����́A�e��Ƃ����Ə��������⍑�O�����A�o�̐L�т��瑝�Y�̐��ɓ���ȂǁA���H�ƒn�я��D���Ԃ�f�����Ƃ݂���B |

| �@�����ՊC�S���͍�������A�C���^�[�l�b�g��Łu������̂������H�N�فv���J�X�����B����������̓��Y�i�▼���ȂLj��S�ň��S�ȏ��i��̔�����v��ŁA��P�e�Ƃ��āu������I�Ђ��́v��o�����B �@�w���́A������S���y�V�s��x�X�ցB |

| �@�����S���́A������̎ԓ��Ɍf�����鉈���ē��}�����j���[�A�����A��ʌ����ɕS��������̔����Ă���B�����ē��}�͐��˂��玭���_�{�w�܂łP�U�w���ē����A�����̑�\�I�Ȋό��n��{�݂̃C���X�g�荞�B�f�U�C���͐��ˎs�ݏZ�̐�G��ƁA��ˋ`�����肪���A�u�A�[�e�B�X�e�B�b�N�E���[���E�F�C�E�K�C�h�}�b�v�v�Ɩ��t�����B �@�Еz���i�͂P���Q�O�O�O�~�B�ڂ����̓C���^�[�l�b�g�V���b�v�̑�����S���y�V�s��x�X�A�܂��͓��Њ��J�����i��029-267-5200�j |

| �@�����ՊC�S���͍�������A�_�����̎��������R���r�i�[�g�Ǝ����s�̃J�V�}�T�b�J�[�X�^�W�A���w�����ԉݕ��H���E�����Ս`���ɐV�^�@�֎Ԃ������B���Ђ͍��N�A�n�Ƃ���R�T���N���}�����B�V���ȋ@�֎Ԃ̓����͑n�ƈȗ��ƂȂ�B �@�����Ս`���͑S����19.2�`�̉ݕ��p�H���ŁA��ɓ��R���r�i�[�g����̃R���e�i�ݕ��Ȃǂ��^�ԁB���X�^�W�A���w����i�q���őS���ɑ�����B���Ђ̉ݕ��^�A�����́A2000�N�x�̖�3��3600���~����02�N�x�͖�4��4400���~�ɑ����Ă���B |

| �@�^���S���i���َs�|�Ȗ،��Ζؒ��j�̂r�k�^�s�\���N�L�O��Ԃ���\�����A�i�q���ː����R�w�n���ʼn^�s����A�����ɑ����̓S���t�@�����W�܂����B �@���ː��ɏ����ꂽ�r�k�u�b11�v�́A���R�w�ŃZ�����j�[���s���A����w���o�R���A�L�O�ٓ��̔̔��Ȃǂłɂ��키���ىw�ɁB���ː��z�[���ɓ��������r�k���u���َᚒ���ۉ�v���a���ۂŊ��}�B��q�ɂ́A�����������ꂽ����̐V�����u�g�R�̔���Œ��i�͂ƂÂ����Ȃ��j�v���z��ꂽ�B �@�o���O�ɁA�����O���N�i���ُ��l�N�j�A�I��仓߂���i���j�����������N�i�����l�N�j���@�֎m�Ǝԏ���ɉԑ���B�u�b12�v����ԂɘA�����A�O��ɂr�k�̕t�����d�A�^�]�œȖؘH�ɏo�������B �@�L�O��Ԃ͓�\�������^�s����B�O����̏�Ԍ��͂��łɊ������Ă���B |

| �@���S���̊e�w�����ꂢ�ȉԂŏ��낤�Ɛ��S������������i�v�q��Y��j�͂��̂قǁA�t�����[�|�b�g��甫�̉Ԃ𐅌S���̗L�l�\��w�ɑ���B�v���S��q���̑�q�w�ł́u���S���t�����[���掮�v���s��ꂽ�B �@�n��Z���̃}�C���[���ӎ��̍��g���ƂƂ��čs���Ă��铯���掮�ɂ͂i�q�����{���ˎx�ЁA�ߗג����A�ό�����Ȃǂ̊W�҂��\�l���o�ȁB�~�X�O���[���ӂ邳�Ƃ̎����킩����A�e�n����q����A�˗F���]����A�t�����[�|�b�g�ɐA����ꂽ�f�[�W�[��L���Z���J�Ȃǂ��A�i�q�����{���ˎx�Ђ̍������l��������掺���⓯�Ђ̓��c�x�j���S���c�Ə����A�����Ώ헤��q�w���ɓn���ꂽ�B �@���̌�A��q�w�O�ł̓~�X�O���[���炪�t�����[�|�b�g��Ԃ̎�A�ό��K�C�h�Ȃǂ��w���p�҂ɔz�z�����B |

| �@�����ՊC�S���͍��t�A�V���ȃC���[�W�L�����N�^�[�Ƃ��āu�n�b�s�[�|�C���g�E������v���̗p���A�S���̂o�q�`���V�Ȃǂɓo�ꂳ����B�u������v�́A�����O�Ŋ��鐅�ˎs�ݏZ�̂���G��ƁA��ˋ`�������w�U�N���̏��̎q��z�肵�ăf�U�C�������B �@�C���[�W�L�����N�^�[�́A�Џ͂Ƒ�����̃��S�}�[�N�Ɏ������Ђ̏ے��Ƃ��āA���p�q�ȂǂɈ�ەt����̂��_���B |

�@�@�S�������}�K�n���@�����ՊC�S���@���m���Ȃnjf���@�@04�N1��16���E���V�����

�@�W�����烁�[���}�K�W���u�S���g���r�A�i�S�����m���j�v�̔��s���J�n�B�n�����͂T�Q�Q�l�ɑ��M�����B�����`�P�b�g�≈���̃C�x���g���A�S���Ɋւ��铤�m���Ȃǂ��f�ځB���T�ؗj���ɔ��s�B

�@���[���}�K�W���̍w�ǐ\�����݂́@http://www.mag2.com/m/0000123734.htm�@�ցB

�@�܂��C���^�[�l�b�g�T�C�g�u������S���y�V�s��x�X�v���J�݂����B�A�h���X��

�@�@http://www.rakuten.co.jp/tetsudou/

�@�@�@�@�@�@�������Ŋ����ؕ������@�����ՊC�S���@�@03�N12��27���E���V�����

�@����O�_�ЂƎ����_�{�̏������ŋq�ɔz�������^�s�ԗ��̕ύX�⊄���ؕ��̔������s���B�P���P�O���܂Ŋe�w�Ŕ̔�����B

�@�@�@�@�@�@�@�^���S���@����~�j�r�k�����@�@03�N12��20���E���V�����

�@�O�S�N�ɂr�k�^�s�P�O���N���}����^���S���́A�r�k�̃~�j�`���A���f���u�V���b�|����łf�n�v���B���i�͐�~�B�\�����݁A�₢���킹�͐^���S�������ہi��0285-84-2911�j�B

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�V�O�r�k���L�O�^�s�@�@�@03�N12��2���E���V�����

�@�^���S���̂r�k����������V�O�N���}���A�u�V�O�L�O���v���P���ɉ^�s���ꂽ�B�^�����r�k�^�s���c����҂����A�����O�̂V�O�Έȏ�̍���҂�Q�P�O�l���r�k�̗����y���B

�@�@�@�@���C���Ȗk�p�~�̕s���@�ߑ㉻�v��A�s�����̂܂�

�@�@�@�@�@�@�@�@���G�N�X�v���X�J�ƂƏ푍���ւ̉e��

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@03�N8��1���E��V��

�@��u�A�܂�ŕʁX�̂Ăǂ����Ɗ��Ⴂ���Ă��܂��B

�@�֓��S���푍�����C���w�B�S���Ґ��̃X�}�[�g�Ȏԗ����o����҂B�z�[��������ł��ׂ̗ɂ͂P�������́A���[�J���ȕ���Y���ԗ������܂��Ă���B�S���͎��s���A�P���͉��ٍs����Ԃ��B

�@�푍�����|���يԂ̖�T�P�q���A�R���̂P�������Ŏc��͒P���B���̕���_�ƂȂ�̂��A���C���w�B���C���|���يԂ̗A�����x�͎��|���C���Ԃ̂P�O���̂P�ȉ��B�����̊����Ō���ƂX�������C���ȓ�ŁA���C���Ȗk�͂P���ɉ߂��Ȃ��B

�@�u���G�N�X�v���X���J�ʂ��Ċ֓��S���̌o�c����������A�푍���̕s�̎Z�H���ł��鉺�ف|���C���Ԃ͔p�~�����̂ł͂Ȃ����v�B�J�Ƃ�����ɂ�A����ԓ��ɂȂ鉈�������̂̕s���͂܂��܂��[�܂��Ă����B

�@�푍�������𒆐S�Ƃ����P�S�����̊W�҂ł���푍�n��U�����i����������B�P�Q�N�O�Ɍ�������A�s�w�J�Ƃ̌��ʂ�O���ɁA���킹�ď푍���́u�ߑ㉻�v��}�낤�Ɗ������Ă����B

�@�ߑ㉻�Ƃ́u�S���������Ɠd��

�ŁA�s�w�Ƃ̑��ݏ�����̑�O��ƂȂ�B����͊֓��S���ɑ��A���N�̂悤�ɗv�]���s���Ă����B

�@�@�ȉ���

�@�@�@�@�@�a�؉����֖{�i�n���@���̂s�c�l���؎���

�@�@�@�@�@�@�@�@03ݔN8��1���E���V��

�@���Ύs���֓��S���ƂƂ��Ɏ��g��ł���u��ʏa�}�l�W�����g�i�s�c�l�j�v���؎��������y��ʏȂ̔F����A�X������{�i�I�Ɏn������B�s���R�R�[�X�ŏ��|���^�̃m���X�e�b�v�o�X�i�Ᏸ�o�X�j�T����^�s���A�g�ѓd�b�ֈʒu���A�_�C�����Ȃǂ�ł���悤�ɂ���B�R���Ɉ��k�V�R�K�X�i�b�m�f�j���g�����o�X���^�s�����A���ւ̉e�������ׂ�B

�@�@�@�@�@�S���łU�T�Έȏ�t���[��������@�����d�S�V�T���N�L�O

�@�@�@�@�@�@�@�@�@03�N7��30���E�����V��

�@�����d�S�͂W���P������A�S���J�ƂV�T���N�L�O��Ԍ��E���ꌔ�ƁA�U�T�Έȏ�S���t���[������u�悩���U�T�v������B

�@��Ԍ��́A���^�d�Ԃ��������Ă���B�T���P�Z�b�g����~�B���ꌔ�͏�k���c�w���爼��w�܂ł̂P�Q�w�ɂ��������A�P�Z�b�g�i�P�Q�w�j���P�X�Q�O�~�B���������Z�b�g���̌���̔��ŁA�l�i�͏���ō��݁B

�@������u�悩���U�T�v�́A���U�T�Έȏ�̐l���ΏہB����w�����̂ݔN��m�F�ł���Z���[�Ȃǂƒ��������t���p�ʐ^���K�v�B�P�����U��~�A�R�����P���T��~�A�U�����Q���T��~�B�₢���킹�͓����d�S�S�����i��0294-52-5147�j

�@�@�@�@�r�k�Őe�q�����C�x���g�@�^���S���u���ǂ��`����ԁv�^�s

�@�@�@�@�@�@�@�@�@03�N7��22���E���V��

�@�^���S���͖��T�����点�Ă���r�k���g���A�e�q�����𒆐S�Ƃ����ċx�݂̃C�x���g�����{����B

�@�u���ǂ��`����ԁv�͂Q�U���A�W���R���A�X���A�P�U���A�Q�R���̊e�����{�B�c�C�������N���Ă��i�Ζؒ��j���Ŏ��R�ɐG���B����͐e�q�Q�O�g�B�����͑�l�S��~�A�q�ǂ��R��~�i���ىw����j�B

�@�u�r�n�����v�́A�Q�S���A�W���V���A�Q�P���̌ߌ�O���T�O������P���T�O���܂ŖΖ؉w�\���B�r�k�̖��̂�d�g�݂��w�ԁB�Q�������B�W���Q���ɂ́A�u�N���r�k���m�ɂȂ낤�I�v�Ƒ肵�A�e�q�̌��w�K�Ƃ��Ăr�k�����̏㋉�ł����{����B�Q�����~�B

�@�b�P�P�Ƃb�P�Q�̂r�k���A�˂�u�d�A�^�]�v�͂W���P�O���A�X���P�T���ɍs���B�܂��u��s��ԁv���V���Q�U���ɉ^�s�B�Ȗ،����̐^���|�Ζ؉w�Ԃ��A�ߌ�T���R�P���^���w���ʼn�������B

�@�\���A�₢���킹�͂r�k�^�s�W���^���S����0285(84)2911�A�C�x���g�W�͐^�����r�k�^�s���c�0285(82)9151�ցB

�@�@�@�@�@�����ՊC�S���@�Q���A���̍����@�I���W�i�����i�ȂǍD��

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@03�N7��15���E���V��

�@�����ՊC�S���͂P�S���܂łɁA�Q�O�O�Q�N�x�̑�R�S�����Z�őS���Ɖc�Ɨ��v���Q���A���̍����ɂȂ����Ɣ��\�����B

�@�O�Q�N�x�̑S���Ɖc�Ɨ��v�́A�O�����Q�R�S�W���~�����̂S�O�U�Q���S��~�B���ƕʂŌ���ƁA�I���W�i�����i�̔��Ȃǂ̕t�ю��ƕ���̎������O�����P�U�P�X���V��~�������A�Q���Q�V�S�O���P��~�ŁA�S�O�V�U���V��~�̍����B�S�����ƕ���́A�O�N�x�ɔ�ׂQ�U�R�P���P��~���̂P�R���S�T�P�U���R��~�̎����ŁA�啝�Ȍo��팸�Ȃǂ��s�������A�P�S���R��~�̐Ԏ��ƂȂ����B

�@����̌��Z�ɂ��ƁA�S���̗��q����ŁA�i���[�O�ϐ�q�̗�ԗ��p�𐄐i���邽�ߎ����I����ɂQ�O�������̗Վ���Ԃ��Q�{���ւ����ق��A�A�N�A���[���h����������ق̗��p�҂̑��i�A�w�Z�̍Z�O�w�K�̗��p���i�Ȃǂ�ϋɓI�ɐ}�����B�C���^�[�n�C�ł͉����ŏ��q�o���[�{�[���A�_���A�T�b�J�[�̋��Z���s���A���l�̗A���l��������ȂǁA���q���ɔ����ʊw����̌�����ݕ������̌����Ȃǂ�₢�A�o��팸�ɂ��w�߂��B

�@�t�ю��Ƃ́A�I���W�i���`�����p�u������ҁ[�T�b�J�[���v�A�u�A�N�A���[���h��v�̔����A�I���W�i�����N�N���A�t�@�C���u�����v�Ȃǂ̃I���W�i���O�b�Y�̊J���A�̔��ɓw�߁A�������ێ������B

�@����ƌ����В��́u���v�̊m�ۂƋ��ɁA�o��ߌ��ɂ��w�߁A�Q���A���̍�����B�����邱�Ƃ��ł����B��O�Z�N�^�[�S���̌o�c�����������ŁA�����͂R�V�O�O���~�̖@�l�ł�[�߂邱�Ƃ��ł����v�Ƙb���Ă���B

�@�@�@�@�@�z�o�X�A�V������^�s�@���v�s�@��ʂ��s�ւȒn�����

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@03�N6��23���E���V��

�@���v�s�͂V���P������A�R�~���j�e�B�o�X�̉^�s���J�n����B��ʂ��s�ւȒn��̉����Ȃǂ���ȑ_���ŁA�n��ɖ��������g�s���̑��h�Ƃ��Ċ��҂����B

�@�s��2000�N�x����A�s���e�w�̈ӌ������b���A���P�[�g�����{���A���H��ʎ���̒����ɏ��o���ȂǁA�R�~���j�e�B�o�X�����Ɍ����Č������d�˂Ă����B

�@�o�X�̈��̂́u�����ύ��v�B�s������̂P�Q�V�_����I�ꂽ�B�^�s���[�g�́A�s������i�q���v�w�Ȃnj����{�݂𒆐S�Ƃ����v�X�R�[�X�B�^�s�͊֓��S���ɋƖ��ϑ����A�Q�X�l���̒��^�o�X�T��ŏ���B�^�s���Ԃ͌ߑO�W��������ߌ�T�����܂ŁA�^���͂P��̏�Ԃɂ�100�~�B���w���Ə�Q�҂�50�~�A���A�w���͖����B

�@�@�@�@�@�@�ā@�r�[���łf�n!!�@�����d�S�u�r�A�d�v�^�s�J�n

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@03�N6��28���E���V��

�@�Ă̑��鋏�����Ƃ��Ē蒅���������d�S�̃C�x���g�d�ԁu�r�A�d�������v���Q�T���A�^�s���J�n�����B

�@���̓d�Ԃ͉�Ј��̋A��ɍ��킹�A�ߌ�U���P�P���ɑ�݂��w���o���B����w�܂ōs������ɖ߂�A�c���n�т𑖂�A��k���c�w�ցB�ߌ�W���ɑ�݂��w�ɖ߂�B���N�͂U�N�ڂŁA�ԓ��ɌÂ��w�ɂȂǂ̎ʐ^��W���A�W�҂́u�̂̎v���o�b�ł��܂݂Ɂv�Ƙb���B

�@�^�s���͂X���P�Q���܂Ŗ��T���A�A���j���B�\�ŁA�����͐��r�[���̂ق��A�T���[�ނ���{���ȂLj��ݕ���Œj��3000�~�A����2000�~�B�Q�O�l�ȏ�̒c�̂͑ݐ��\�B�\���͑O���ߑO�P�O�܂łɓ����d�S�S������0294(52)5147�ցB

�@�@�@�@�@�@�@�r�k�L�����N�^�[���̌��܂��@�@03�N6��

�@�^�����r�k�^�s���c���W���Ă����r�k�L�����N�^�[�̈��̂����̂قnj��܂����B�j�̎q���C���[�W�����b�P�P���u�V���b�|����v�A���̎q���C���[�W�����b�P�Q���u�|�b�|�����v�Ɩ��t����ꂽ�B

�@�����c��ɂ��ƁA���̈��̂ł̉���҂͂P�U�l����A���I�œ��҂����܂����B����́A�S������P�V�X�W�_�������B

�@�@�@�@�L���郉�b�s���O�o�X�@�V���������҂��T�Г���

�@�@�@�@�@�@�@�@�@03�N4��18���E���V��

�@�捇�o�X�̎ԑ̂��L���}�̂Ƃ���u���b�s���O�o�X�v�������ł������Ă����B�K���ɘa�܂��A���~�߂�������Ȃ���q���ɔY�ރo�X��Ђ��V���Ȏ����������߂ē����B�u����L���v�̍��˂Ɋ��҂������A�l�ڂɕt���₷���s�s���𒆐S�ɕ��y���i�݂������B

�@�@�@�@����ʂ��A���S���X�O���N�L�O�ؕ���

�@�@�@�@�@�@�@�S���W���[�i���E03�N4����

�@����ʂ͑O�g�ɂ����閩�S�����J�Ƃ��č��N�łX�O���N���}����B����ɂ��킹�ċL�O�ؕ����쐬�����B

�@�@�����S���X�O���N�L�O��Ԍ��@900�~�@�@�����S�������[�����Ձ@1200�~

�@�@�����S���S���d�����ꌔ�@1200�~

�@�߉ϖ��w�Ŕ������B�X���\���́A��311-1225�@�Ђ����Ȃ��s�߉ޒ�22-2����ʓ߉ϖ��Ǘ��w�u�L�O�ؕ��v�W�i��029-262-2361�j�ցB

�@�@�@�@�����m���āA�����}�����@�����ՊC�S��

�@�@�@�@�@�@�@�@03�N3��27���E�����V��

�@�����ՊC�S���͂Q�U���A���ˎs�O�̊ۂP���ڂ̌����}���قɎ����}���������B�u�킽���ɂ��ł��郊�T�C�N���v�S�S���ȂǁA�������킩��₷�����������P�V���B���قP�K�u���ǂ��Ƃ��債�v�ɒu�����B

�@���Ђ͍�N�V������R�g�����܂ŁA�I���W�i���̃N���A�t�@�C���u�����v�S�疇��A����グ�̂Q�T���ɂ�����Q�O���~����t����Ƃ����B���ق̂ق��A���s�̌����R�����ق�A�����ՊC�S���̑�m�w�Ŋ������̃{�����e�B�A���������Ă����m�����w�Z�ȂǁA���⌒�N�ɂ������{�݂�c�̂Ɋ�t����Ƃ����B

�@�u�����v�́A�����ՊC�S���̐��ˉw�W�Ԑ��Ƒ��A�V�g�c�w���X�ŁA�P��200�~�Ŕ̔����Ă���B���N�x�ȍ~���V�����f�U�C���Łu�����v��̔����A��t�����𑱂���B

�@�@�@�P�O�O�~�o�X�ŏa�؊ɘa�@���Ύs�X��������؎���

�@�@�@�@�@�@�@�@03�N3��17���E�����V��

�@���Ύs�͍��N�X������A��ʎ��v�}�l�W�����g�i�s�c�l�j���؎������n�߂�B�O�T�N�P�O���\��̂��G�N�X�v���X�i��V���j�J�Ƃɔ����A�V�w�𒆐S�Ƀ}�C�J�[�ɂ��a�����O����Ă��邱�Ƃ���A���p�҂ɂ����ƃo�X���g���Ă��炢�A�a�ɂ��r�K�X�����炵�Ċ��ی�ɂȂ���̂��_���B�V���J�ƌ�́A�s�������ړI�ő��点�Ă��閳���́u�̂�̂�o�X�v�ɑウ�A�s�c�l�̌��ʂ܂��Ė��ʂ̃R�~���j�e�B�o�X�𑖂点��v�悾�B

�@�����d�S�Ɂu������c�y�v�̃{�f�B�}�[�L���O�ԗ������ڌ���

�@�@�@�@�@�@�@03�N3��16���E���V��

�@���E�������_�Ђ̋����c�y�ɓo�ꂷ�鉎�c�F���f�U�C�������{�f�B�[�}�[�L���O�ԗ������ڌ����B�R�P���܂ŏ�k���c�|����w�Ԃ��P���S�`�T��������B�������̂o�q�̈�Ƃ��āA�������˃G���W�j�A�����O�i�{�ЁE�Ђ����Ȃ��s�j�����B���Ђ́B�Ɩ��̈�Ƃ��ĎԂ�o�X�̎ԗ��}�[�L���O�Ȃǂ��s���Ă��邱�Ƃ���A�o�q�d�Ԃ��P�����삵���B

�@�T�b�J�[�ϐ���A�J�ƋL�O���ꌔ���@�����ՊC�S���Ŕ���

�@�@�@�@�@�@03�N3��15���E���V��

�@�����ՊC�S���͂P�T������A�]����芄�����������グ���S���Â�̑�����E�T�b�J�[�ϐ��Ԍ�������B�P�S������͊J�ƂP�W���N���L�O�������S�w�̓��ꌔ�Z�b�g�������B���i�͂Q�R�O�O�~�B1000�������B�w���͒ʐM�̔��A�܂��͑��A�V�g�c���w�̑����B�ڂ����͓��З��q�c�ƕ��c�Ƒ��i���@��029(267)5200

�@�@�@�@�������x���A�H���o�X�����@�N�R�T���~�⏕

�@�@�@�@�@�@03�N3��12���E�����V��

�@�������͒����ŘH���o�X���^�s���Ă���u���a�ό������ԁv�i�O�a���A���я͎В��j�ƁA�N�Ԗ�R�T�O���~��⏕���邱�Ƃō��ӂ��A�����Ƌ��������ԏ���H���o�X���������邱�ƂɂȂ����B�O�a�����܂ނR���̘H���o�X�ɂ��āA���Ђ͂Q�������ς��ŋx�~��\�����Ă����B

�@���ɂ͂ق��ɘH���o�X�͂Ȃ��A�u�����̒ʊw��ʉ@�Ȃǂ̌�ʎ�i���Ȃ��Ȃ�v�i���������ہj���Ƃ��瑶�������߂Ă����B�^�s�͕����݂̂łP���S�ցB

�@�@�@���͂���w���t���ā@���G�N�X�v���X�@�A�C�f�A��W

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@03�N2��25���E���V��

�@���͂��G�N�X�v���X�i��V���j�̌����U�w�̉w�����W����

�@��W����͇̂@��J�w�A�ɓޒJ�a���w�B���ۉw�C�����w�D����w�E���Ήw�i����������́j�|�̃l�[�~���O�B���͉���Ă܂��A�e�w��̉w���Ă�����B���G�N�X�v���X�^�c�̑�R�Z�N�^�[��s���V�s�s�S��������Ђɐ��E����B���͂R���X���B�@�i�ȉ��ȗ��j

�@�@�@�@���G�N�X�v���X�����T�~�b�g�@���[�������Ԋ������@

�@�@�@�@�@�@�Z���哱�A�s����600�l�Q���@�@�@03�N2��19���E���V��

�@2005�N�H�ɊJ�Ɨ\��̂��G�N�X�v���X�i��V���j�̉����Z�����A�g���A�L���Ŗ��邢�܂������낤�ƁA�u���G�N�X�v���X�����T�~�b�g�v�i���q�v�K��j��18���A�����s���̃z�e���ŊJ���ꂽ�B���߂Ă̊J�ÂŁA�W�S�s�������600�l���l�߂������B���ł́u�l�A���A���̗�������p���A���͓I�Ȃ܂��Â���Ɏ��g�݁A�Y�Ƃ̔��W�ɓw�߂�v�Ƃ���T�~�b�g�錾���̑������B�@�i�ȉ��ȗ��j

�@�@�@�@�^�ǁE����[�h�@�����̍��P�U�{�܂�����

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@03�N2��11���E�����V��

�@�y�Y�|�␣�����Ԓ}�g���]�ԓ��u����[�h�v�����́A�^�ǒ����̍��̖�16�{��8����A���҂��ɂ���Đ�|���ꂽ�B�t�߂̒����炪�R�N�O����A���Ă������̂ŁA����܂łɂ�250�{�ȏオ��Q�����B�u�M�����Ȃ��v�u�Ђǂ��v�B����A�������Ă����l��������́A�߂��݂╮��̐����オ���Ă���B�^�Ǐ��͊함����̋^���ő{�����Ă���B�@�i�ȉ��ȗ��j

�@�@���u����[�h�v�͒}�g�S���̔p���Ղ���錧�Ȃǂ���W�Q���~�������āA���]�ԓ��Ƃ������́B

�@�@�@�@�@�@����܂��d�|���@��Ԍ^�̐V���i�@�����ՊC�S��

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@03�N2��18���E���V��

�@�����ՊC�S���i�{�Б�����j�͑�����̂������̌`�������}�X�R�b�g�u�Ղ�Ղ�g���C���E�g���v���T�b�J�[���v��o���Ă���B

�@�}�X�R�b�g�́A�^���ԂȎԑ̂̑��ʂɃT�b�J�[�{�[�����f�U�C�����ꂽ�z���N�b�V�����i�c��U�a�A����W�a�j�B����܂��d�|���ŁA����ȏꏊ�ɒu���Ďԑ̌㕔�̃����O�������ƑO�i����d�g�݁B�L�[�z���_�[���A�N�Z�T���[�Ƃ��Ă��g����B

�@���i�͂P�T�S�~�ƂȂ��Ă���B�w���ɂ��ďڂ����́A���Б����ۇ�029(267)5200�ցB

�@�@�@�@�@�@�@�^���S���@�r�k�L�����N�^�[��W

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@03�N2��14���E���V��

�@�^�����r�k�^�s���c��i���c������j�́A�^���S���i���َs�|�Ȗ،��^���s�j���T���ɑ���r�k�������ǂ����L�����N�^�[�̈��̂��A��ʂ����W���Ă���B

�@�L�����N�^�[�̍�҂́A�Ȗ،��s�L���ݏZ�̐�G��ƁA�{���B�i���Ƃ�j����BC11��j�̎q�A�b�P�Q�����̎q�Ƃ��ăC���[�W�����삳�ꂽ�B�u�r�k�U���Ɏg���āv�Ƒ����ꂽ�Ƃ����B

�@������@�́A�͂����ɂQ�̃L�����N�^�[�̈��̂ƁA���̖���t�������R�A�Z���A�����A�N��i�w�N�j�A�E�Ɓi�w�Z���j�A�d�b�ԍ��L���A��321�4305�Ȗ،��^���s�r��5203�@�F��n��L��s���������^�����r�k�^�s���c����ǂցB

�@����͂P���ɂ��P�g�݂̂����A�P�l�����ł�����\�B���߂���͌��Q�O���B�₢���킹�͓������LJ�0285�i�W�Q�j�X�P�T�P�ցB

�@�����͐R�����Č��肵�A�T���ȍ~�A�|�X�^�[��L�����N�^�[�O�b�Y�ȂǂɊ��p����\��B

�@�@�@�@�@�@���邭���K�@�V�ԗ��@�^���S���Ŏ����

�@�@�@�@�@�@�@03�N1��19���E���V��

�@���َs����Ȗ،��Ζؒ��܂ł����ԑ�O�Z�N�^�[�E�^���S�������N���瓱������V�ԗ��̎����P�V���J����A���������̂̊W�҂�T�R�l���A����܂ł��L�����邭�Ȃ����V�ԗ��̏�Ԃ�̌������B

�@�V�ԗ������́A�O�Z�N�J�ƈȗ��̂P�T�N�Ԃ�B�v��ł́A���N�Q�����X�V���Čv�P�Q���ɂ���B

�@�@�u���w���X���[�h�v���\�@�}�b�v�쐻�����y�ց@���N���炫���i���c��

�@�@�@�@�@�@�@03�N1��1���E���V��

�@���N�Â���̃E�H�[�L���O��U���ȂǂɓK�������H�Ƃ��āA���͂R�P���܂łɁA�u���炫�w���X���[�h�v�����\�����B�w�肵���̂͌����S�V�s�����̂V�O�R�[�X�ŁA�������͂R�Q�S�D�W�q�B����A�}�b�v�̍쐻��s�����̍L��ʂ��ĕ��y������ƂƂ��ɁA�u�w���X���[�h�v�𗘗p�����E�H�[�N�����[�⌒�N�����̊J�ÂȂǂ𑣂��B

�@�@�@�@����Q����o�X�����֎��؎����@���@�����P���T��

�@�@�@�@�@�@�@�@03�N1��15���E���V��

�@�a�؊ɘa��r�K�X�Ȃǂ̊����P��}�邽�߁A���Ύs�ƍ��y��ʏȁA�֓��S�������g��ł���u��ʎ��v�}�l�W�����g�i�s�c�l�j�v�̎��؎����ŁA�s�͂P�S���܂łɁA����Q�Ԃ𗘗p�����������J�n����ӌ��𖾂炩�ɂ����B����Q�ԂT��ŁA���G�N�X�v���X�i�s�w�j�̐V�w�Ə]���̃o�X�H�������郏���R�C���i100�~�j�o�X�̉^�s���J�n����B�W�@�ւƒ���������ŁA�T������ɓ��Ȃ֎����J�n��S���A�X���ɂ��J�n����錩�ʂ����B

�@�@�@�@�P�O�O�~����o�X�^�s�ց@�Ή��@�w���S�ɂT���[�g

�@�@�@�@�@�@�@�@03�N1��8���E���V��

�@�Ή��s�́A��ʕs�֒n���ƍ���҂̗�������Ȃǂ�ړI�ɁA�S�R�[�X100�~�i�����R�C���j�̎s������o�X�����̕��j�����߂��B����o�X�͐Ή��w�𒆐S�ɂT�H���Ōv��B�^�s�Ɩ��͖��ԃo�X��ЂɈϑ�����B�V�N�x�̂S�����珀����i�߁A�X�������ꎟ���s�A2004�N4������P�N�Ԃ����s�ƈʒu�Â��A���̂Q�N�Ԃ𗘗p�҂̈ӌ��������P�A�������ʌ����̎{�s���ԂƂ��A�O�T�N�x�ɖ{�i�����ƂȂ�B

�@�@�@�@�@�Վ���Ԃ��^�s�@�˂�܂N�n������@

�@�@�@�@�@�@�@�@02�N12��30���E���V��

�@�����ՊC�S���͔N���N�n�ɂ����āA������̎����_�{�w�s�����w�ŗՎ���Ԃ��^�s����ƂƂ��ɁA�e�w�Ɠ��w�Ԃ̉��������ؕ���o���B

�@���p�q�ɃI���W�i���J�����_�[�̃v���[���g������B�������������Ղ͂P���P�O���܂Ŕ����B�������͂Q�P���B�@�@

�@�@�@�@�푍�����C���w�@��k���R�ʘH�J�ʂ�

�@�@�@�@�@�@�@�@02�N12��24���E���V��

�@���C���s���֓��S���Ɉϑ����Đ�����i�߂Ă����푍�����C���w�̓�k���R�ʘH�����N1��14���A�J�ʂ���B�s�̒��S�s�X�n��������{�v��Ɉʒu�Â���ꂽ��ʌ��ߓ_���P���ƁB���w���k�ɂ܂��������t���������ŁA�w���p�҂┃�����q��̗������オ���҂���Ă���B

�@�@�@�֎Ԃc�T�P�������ϒ��������ˁE��g�Δȁ@�u����v����|��

�@�@�@�@02�N12��26���E���V��

�@��g�ΔȂ̃V���{���Ƃ��Ďs���ɐe���܂�Ă�������W���̏��C�@�֎ԁu�c�T�P�v���Q�T���A�s���c�́E�f�S�C�`������i�L���h��j�̃����o�[�ɂ���ĂP�N�Ԃ̉����ق��肪�����A������O�ɍ����肷�鉝�N�̗E�p�����߂����B

�@�@�@�u���c�`����v�ؕ��ō��i�F��@�S���w�R�N���ɑ���@���c���c��

�@�@�@02�N12��18���E���V��

�@���N�̂����ؕ��Ŋ�]�̊w�Z�ɓ����ė~�����ƁA�Ђ����Ȃ��s�̏��c���H��c���͂P�V���܂łɁA����ʂ̋��͂œ���ʖ��S�����̏��c�w�������w�̏�Ԍ��������d���Ăɂ����u���N�̂������ؕ��v�����i�F��̋F������߂āA����c���Ǔ��̂U���w�Z�̂R�N���P�P�W�U�l�S���ɔz�����B

�@���N�̂����ؕ��́A�u���c�v�Ƃ������N�̂������O���ɂȂ��悤�ƁA��N�S���ɔ��������B�ؕ��́u���c�v����u����v�Ƃ������N�̂������O�Â����ŁA���ۂɏ�Ԍ��Ƃ��Ďg�����Ƃ��ł��A�]���͏�X�Ƃ����B

�@�@�@�@�@�@�@�^���S���ɐV�ԗ��@02�N12��14���E���V��

�@���َs����Ȗ،��Ζؒ��܂ł����ԑ�O�Z�N�^�[�^���S���ŁA�P�R���܂ŐV�ԗ��i�ʏ̃��[���o�X�j�̎��^�]���s���C�i�q���ىw�ɂ��ڌ��������B�ԗ��͗��N�x����g�p�����\��B

�@�V�ԗ��́A�]�����R�b�����P�W�b�A����������P�R�O�l�ƂȂ�B�������̕x�m�d�H���R�g���A�S���ԗ����傩��̓P�ނ�\���������߁A���ЍŌ�̐����ԗ��ɓ�����B

�@�f�U�C���͈�ʌ��債�A���N�U���A�U�V�P�_�̉���̒�����A�^���s�̉�Ј��A�F�m�ˍv������̃N���b�V�b�N�ȃo�b�O���C���[�W�����i�q���Ɍ���B���S���ł́A�u�C���[�W��肿����Ɩ��邢�����̎d�オ��v�Ƃ��Ă���A�u�F���X�C�J�݂����v�Ƃ̕]�����B

�@�@�@�������i�Љ���J�����_�[�P�O�O�l�Ɂ@�����ՊC�S���@02�N12���P�Q���E���V��

�@�����ՊC�S���͗��N�̃I���W�i���J�����_�[�������ݏZ�̊�]�҂P�O�O�l�Ƀv���[���g����B�J�����_�[�́A��������كA�N�A�E���[���h�̑吅����\���ɁA�g�Ƃ̍O���ق⒪���̂���ߍՂ�A���T���r�[�`�A�J�V�}�T�b�J�[�X�^�W�A���̔M���A�����ՊC�H�ƒn�тȂǁA�l�G�܁X�̌����{�݂̕��i���ʐ^�ŏЉ�Ă���B��]�҂͂P�V���܂łɓd�b�ŗ\��B�d�b�F�O�Q�X�[�Q�U�V�|�T�Q�O�O

�@�@�^�����r�k�R���e�X�g�@���R�N�ɊG���܁@�u�M�������[��ԁv���^�s

�@�@�@�@2002�N11��28���E���V��

�@�^�����r�k�^�s���c��́A�^���S���̂r�k��ΏۂƂ����G��Ǝʐ^�̃R���e�X�g���J���A���I�҂�����A��i���r�k�^�s���ɋq�ԓ��ɓW�������B

�@�G��͉����̗c�t���⏬�w�Z�Ȃǂ���T�W�P�_�A�ʐ^�͂Q�Q�X�_���W�܂����B

�@�t�H�g�R���e�X�g�̗D�G��i��W������u�r�k�M�������[��ԁv�́A�R�O���A�P�Q���P���ɉ^�s�����B

�@�@�ӂꂠ�����Œ������𗬁@�Z�A�@���Ɛ��U���@2002�N11��27���E���V��

�@��Ԃ̓��A�藷�s��ʂ��Ē������m�̌𗬂�[�߂Ă��炨���ƁA�Z�A���Ȃǂ͂��̂قǁA�u�����ӂꂠ�����v���^�s�����B��260�l���Q�����A���E���ӂ��U���B

�@����Ԃ͏Z���̐e�r��JR���S���̗��p���i��ړI�ɒ��Ȃǂ���ÁA1996�N����^�s���Ă���B

�@�@�@�@���鋏�����Ŋ��t�I�����d�S�ɓۓd���������o���@202�N11��23���E���V��

�@�ۓd�͓S�����Ƃ̊�������_���ɂP�X�X�W�N�ɉ^�s�J�n�B�~�̕������Ƃ��Đe���܂�Ă���B���r�[�����璑�n�C�A���{���A�E�C�X�L�[�܂ł���������ݕ���Ƃ����̂��l�C�̔閧���B

�@�^�]���͐��j�Ƌ��j�A�ߌ�U���P�P���ɓ����s�̑��P�w���o�����A�헤���c�s�̏�k���c�w�܂œc���n�т𑖂�A�ߌ�W���ɑ��P�w�ɖ߂�B���V�[�Y���͗��N�S���P�P���܂ʼn^�s����B�����͒j���R��~�A�����Q��~�B�\���݂͓����d�S�S�����i��0294-52-5147�j

�@�@�@�����d�S�茋����I���@�d�Ԃ̒��Ŗ�o�j���@2002�N11��5���E���V��

�@�헤���c�s�o�g�ŁA�_�ސ쌧�ɏZ�ޓS���t�@���̒j����Ј����S���A�����d�S�̐l�C��ԁu�r�A�d�v������ă��j�[�N�Ȍ�����I�p�[�e�B�[���J�����B

�@�����d�S���u���C�_���p�ɓ��ʗ�Ԃ𑖂点��̂́A�P�X�Q�V�N�̊J�ƈȗ����߂āB�j���̗v�]�ɉ��������̂ŁA�����s�̋v���l�w�ł̓P�[�L�����Ȃǂ̎��T���s��ꂽ�B

�@��Ԃ͖��t���āu�u���C�_���g���C���v�B�Q���Ґ��ŁA�j���̋D�Ԃ̗����Ԃ�F�l��U�O�l����Ԃ����B�v���l�w�łQ�l���悹����Ԃ́A��k���c�|����w�Ԃ��P�����B�Q��҂͖�Q���Ԕ��A�ԓ��ł̏j���i�����B

�@�@�@�r�k�J�����_�[�A�^���S�����̔��@2002�N10��19���E���V��

�@�J�����_�[�͓��S�����r�k�^�s���L�O���Đ�����n�߁A���N�łX�N�ځB���t�ɂr�k�̉^�]�����}�[�N����Ă���B�ꕔ��~�B�����̊e�w�A�ԓ��ȂǂŔ����B

�f���P�U�v�ڎw���@�e�b���i��������

���V���@2002�N10��2��

�@�f��Ȃǂ̎B�e�x����P�̗U�v�Ɍ����A����敔���ۓ��ɂP���A�t�B�����R�~�b�V�����i�e�b�j���i�������������B

�@�����i���͉f��A�e���r�h���}�B�e�̌����̎��ꑋ������ڎw���B�X�^�b�t�͎����P�l�ƒS���E���Q�l�B�����Ń��P������f��E�e���r�̐���X�^�b�t�����ɎB�e���F�葱���̋��́A�h���{�݂̏Љ�A�G�L�X�g���̎�z�ȂǕX��}��B�܂��A�f���̐����Ђɑ��A�����̌b�܂ꂽ�B�e���n�荞�ށB

�@�����̊ό��q�@�O�N��5�D5�����@�����Y���ӂ��ő�

���V���@2002�N9��13��

�@��N�x�A����K�ꂽ�ό��q���͓��Z�S�O�\�����l�ɒB���A�O�N�Ɣ�ׂĕS�O�\�����l�A�T�E�T�����������Ƃ��A���ό����Y�ۂ��\������\�����ό��q���Ԓ����ŕ��������B

�@�㔼���i��N�l�\�㌎�j�͊C�����q�������������ߑO�N������\�l���ƂȂ������A�㌎�ɔ��������Ē��������e���̉e���Ŋό��q���C�O���s���獑�����s�ֈڍs�������߁A�������i�\�\���N�O���j�ɓ��S���\�㖜�l�������B

�@�h���q�͑S�̂̂P�Q���ɓ�����O�S�\�Z���l�ƂȂ�O�N���O�\�l���l�����������A���A��q���O�N��ŕS���\�ꖜ�l�����ē��O�S��\�ꖜ�l�ƂȂ�ȂǁA���s�́u���E�߁E�Z�v�X��������ɋ��܂����悤���B

�@�ό����N���G�[�V��������z�͐�ܕS���\�㉭�~�őO�N��ŏ\�����~�̌����B

�@�n��ʂ̓��荞�݊ό��q���͉��P�Y���ӂ��P�X���ƍł������A�����ő��E�߉ϖ��C�ݎ��ӂ��P�U���A���ˎ��ӂ��P�S���ƂȂ����B

�@���p��ʋ@�ւ͏�p�Ԃ��W�U���A�݂���o�X�A�S���E����o�X�����ꂼ��V���������B

�@���ۂ́u�������ɂ͒}�g�R��Ђ����C�l�����Ȃǂւ̊ό��q�������Ă���A�����ȂǂŎ��R���y���ސl�������Ă���悤���v�Ƙb���Ă���B

| ���V���@2002�N9��6���t |

|

�����P���i�g�D�ݒu�ց@���B�e�x����U�v�Ή� |

|

�@�f��A�e���r�̎B�e�x����P��U�v����t�B�����R�~�b�V�����ɐϋɓI�Ɏ��g�ނ��߁A���͌ܓ��A��敔���ɐ��i�g�D��ݒu���邱�Ƃ𖾂炩�ɂ����B���P�Z�b�g�Ȃǂ����݂���ۂ̋��F�葱���ւ̋��͂�P�n�̖{���U�v�A�h���{�݂̂�������A�G�L�X�g���̎�z�Ȃǂɂ��đ����I�ȑ����ƂȂ�B���P�U�v�̌��ʂɂ��āA���{���m���͖{���̃C���[�W�A�b�v�ƐV���Ȓn�掑���̔��@�A�n���Y�Ƃւ̌o�ό��ʂȂǂ�������ł���B |

�@�����s�@��������s���z�o�X�@�T�R���A���N�Ԏ����^�s

���V��2002�N9��6��

�@�����s��10������A���s�̑��n��Ɠ��s�X�n�����z�o�X���^�s����B������ʋ@�ւ��s�����Ă��铯�n��Z���̌�ʂ̗����̌���ƁA���Ɨp�Ԃ���o�X�ɏ�芷���邱�ƂŁA���ւ̕t���̌y����}��B���N�R�����܂Ŏ����I�ɑ��点�Ď��v�ׁA���N�x�ȍ~���p�����邩�����߂�B�@

�i�ȉ��͗v��j�@�◯���͖�60�����B�P���S�����B�^����100�~����500�~�B�Ᏸ�o�X���B�֓��S���ɖ�350���~�ňϑ��B

|

�������ƃo�X�g���āI�@���p�Ҍ��ŌĂъ|���@�⏕�������A�������ߖ� |

|

�@���������A��ɒ��O�̍��Z�ւ̒ʊw�҂̂��߂ɕ⏕�����o���ĉ^�s���Ă����փo�X���p�҂��������Ă���B�}�C�J�[���}�̉ƒ낪���������ʂƂ݂��邪�A����ɔ���Ⴕ�ĕ⏕���̋��o�������Ă��邽�߁A���̂܂܂ł͍����I�Ɍ������Ƃ��āA���́u�����ƃo�X���p���v�ƁA�Z���Ƀ`���V��z�z����Ȃǂ��āA��փo�X�ւ̗����Ƌ��͂��Ăъ|���Ă���B |

�@�w�Z�T�����œy�j���x�݁@��ʋK���������@�S���A�o�X����

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���V���@2002�N8��27��

�@���S�w�Z�T�����̎��{����܂��Ȃ��T�����B���x�͂Q�P���܂łɁA���j�x���̂ݏ��O���Ă����ʊw�H�̎ԗ��K������A�y�j�����������j�����߂��B�S���A�o�X�e�Ђ̒��ɂ́A�y�j���̉^�]�{����Ґ����������炷��Ђ��o�Ă��Ă���B�@�i�ȉ����j�@

�{���������肾!!�@�֓��S���u���g���łf�n�I�v�����@

�@�@�@�@�@�@�@�@�@���V���@2002�N�W��26��

�@�֓��S���i�{�Гy�Y�s�A�ђˌM�В��j�͑n���W�O���N���L�O���āA�푍���ʼn^�]���́u���g����ԁv��͂����ߋ�u�֓S���g���łf�n�I�v���A���ݗ\����t���Ă���B

�@���Ђ͍�N�X������A���s�́u�L�n�P�O�O�`�v�ԗ��Q�������a�Q�O�`�R�O�N��̏푍�}�g�S������̃{�f�B�[�J���[�������N���[���F�ƍ��F�ɓh�����A���ف|���C���Ԃʼn^�s�B�u�S���Ɉ����������Ăق����v�i���Ёj�Ƃ����肢�����߁A�W�O���N���@�ɑn�����̂X���R����6000����Ŕ������邱�Ƃɂ����B

�@�u���g���łf�n�v�͂Q���Ґ��̎ԗ������E�Ɉ��������ƁA�������ƘA�����đ���o���B���Ђ́u�{����������̎ԗ��̋@�q�ȓ������y����ł��炦��͂��v�Ƃ��Ă���B

�@�֓��S���e�w�i���l�w�������j�Ŕ̔�����ق��A�ʐM�̔����s���B�\��A�̔��̐\�����݂�

��300-8555�@�y�Y�s�^��1-10-8�@�֓��S���S�����Ɩ��ہ@��0298-22-3718�ցB

����D�Շ���Ԃło�q�@������Ɂu�����_�{���v

�@���V���@2002�N8��17��

�@�����ՊC�S���͍�������A�����_�{�łP�Q�N�Ɉ�x�s���鎮�N��ՁE��D�Ձi���ӂ˂܂�j���o�q���������E�����_�{�����^�s���Ă���B

�@�����́u�Q�O�O�Q�N�X���Q���v�u�����ő�̌Ώ�̍ՓT�v�Ȃǂ̕����◳���̊G���ԑ̗����Ƀf�U�C�����A�����_�{�ƌ�D�Ղ��o�q���Ă���B

�@���݁A�����͂P�X���̂����V���Ɏ����A���g���[�Y�̃}�X�R�b�g��A�A�N�A���[���h���̃}�X�R�b�g���f�U�C�������ԑ̍L�����f��������Ԃ��^�s���Ă���B

�^���S���A�w�\���Ɏ��[����

�@���V���E2002�N�W��9��

�@���َs���ڂ̐^�������ٓO�w�ł��̂قǁA�H���w�l���n���̐܂莆���D��A�q����A�V�l��Ȃǂɂ��P�����x��́u���[�Ղ�v���J���ꂽ�B

�@�Q��������S�l�����F�Ƃ�ǂ�̎��[����w�\���ɗ��āA���p�q�̖ڂ��y���܂����B�H���w�l��̉����R�g��́u���Ƃ��łR�N�ڂ����A�D�]�Ȃ̂ł��ꂩ��������Ă��������v�Ƙb���Ă����B

�����ՊC�S���A�N���A�t�@�C�����쐬�A�c�̂̎q�ǂ������ɑ���

���ɗD�����S�����o�q

�@���V���E2002�N�W���Q��

�@�����ՊC�S���͂��̂قǁA���N������C���[�W�����N���A�t�@�C�����쐬�A�������c�̂ŗ��p����������Ƀv���[���g����B�܂��A��v�w�̔��X�Ńt�@�C����̔����A�v���̈ꕔ�����ۑS�̊���ȂǂɊ������v��B

�@�t�@�C���́A�q�ǂ������Ɍ��N��n�����ւ̗�����[�߁A���ɗD������蕨�Ƃ�����S���ɊS�������Ă��炤�̂��_���B�̂ǂ̈ɒO����߂�Ȃǂ̌��ʂ�����J�����ɂ��Ȃ݁A�u�����v�́u���v�Ɓu�ՊC�v�́u���v�����킹�āu���N�t�@�C���E�����v�Ɩ��t�����B

�@�t�@�C���ɂ́A�A�N�A���[���h����������قƌ����J�V�}�T�b�J�[�X�^�W�A���̂Q�{�݂����`�[�t�ɂ����n���𒆐S�ɁA��������F����Ԃƒn�������ԃC���[�W�ŁA�u�A�N�A���[���h�E��v�Ɓu�������̃T�b�J�[���v���`����Ă���B

�@�t�@�C���́A�����Ȃǂ̍Z�O�w�K�ő�����𗘗p���������S���Ƀv���[���g����B�܂��A���ˁA���A�V�g�c�̊e�w���X�ňꕔ200�~�Ŕ̔��B����グ��25����N�ԕ��܂Ƃ߁A���R���̕ۑS�����Ȃǂɖ𗧂ĂĂ��炤�B�ڂ����͓��S���c�Ƒ��i����029(267�j5200�ցB

�@�^���S�����ىw�ŁA�r�k�q�ɂ�����

���V���E2002�N7��25��

�@25������28���܂ŌJ��L������u���ق̋_���܂�v���o�q���悤�ƁA���َs�Ǝs�ό�����͂Q�T������Q�V���܂ł̂R���ԁA�^�������ىw�łr�k��q�ɃI���W�i���̂�������v���[���g����B

�@���w�ߑO10��36�����̂r�k���z�[���ɓ����Ă��甭�Ԃ���܂ł̊ԁA�Ղ��Ă�p�̎s�E����������q�ɔz��B

�@�ċx�݊��Ԓ��͖��T�ؗj��������j���܂ʼn^�s�����B���p����ɂ͏�Ԍ��̂ق��������i���w���ȏ�500�~�A���w��250�~�j���K�v�B

�@����ʖ��S�����@���N�̂����ؕ�������

�@�@����ʂ̂g�o�A�Q�O�O�Q�N�V���Q�P��

�@���N�̂����ؕ��A�u���N�̂����܂��`���N�ؕ��v�A�����āi���c�j���グ�@�����ɐ��I

�@���Ă����A�g���Ώ�Ԍ��@�@�������i�F�P�T�O�~�@����ʏ��c�w�E�߉ϖ��w�Ŕ���

�@���c���H��c���ł͏��c�̂�݂��ȁu�����v��傫�Ȓn�掑���Ƃ��ĂƂ炦�A�����ɗ���i�������ƂɁj�������Ȃǁu���N�̂����܂��v���R���Z�v�g�ɁA���N�i�H�j���j���[�A���N�O�b�Y���̊J�����s���A�܂���������C������n�����Ȃ���W�q�͂����߁A�L���܂��̊�������}�낤�Ƃ��Ă��܂��B

�@�ċx�ݓS�������@�����d�S���J�Á@�Q���e�q���W

�@�@�@���V���E2002�N�V���P�U���̋L���B

�@�e�q�œS���ɐe����ł��炨���ƁA�����d�S�͍����Q�W���Ɨ����R���A�ċx�ݐe�q�S���������J���B���ʗ�ԂŌߑO�P�O���Q���ɑ��P�w���o�����A��k���c�o�R�œ����d�S�S��������A�ߌ�R���ɉ��U�B�ЊQ���̑Ή���d�ԃV�X�e���Ȃǂ����w����B

�@��W�l���͊e���R�O�g�B��l�Ə��w���̐e�q�����������B�Q����p�͏��w�����Q�S�O�O�~�i���H�A�L�O�i��ȂNJ܂ށj�A��l���P�X�O�O�~�i���H��܂ށj�B�\�����݂͉����͂�����

�@��319-1221�@�����s��݂���6-11-20�@�����d�S�S�����u�ċx�ݐe�q�S�������v�W�ցB�撅���B�₢���킹�͓��S������0294(52)5147�ցB

�@�R�O�O�~�ʼnċx�݂P��������@�����d�S���t���[�ؕ�

�@�@�@���V���E2002�N�V���P�P���̋L��

�@�����d�S�͂P�O���A�����d�S�S���i����|��k���c�A18.1�`�j���P���R�O�O�~�Ŏ��R�ɏ��~��ł���q�ǂ����������ؕ��u�ċx�ݓ��ʃt���[�ؕ��v�������B

�@�����ɂ͊C�������W���[�v�[���A���R���Ȃǂ̎j�Ղ�����A�s�y���O�����ɋC�y�ɓd�Ԃ𗘗p���Ă��炨���ƁA���N���甭���B�^���͒ʏ�̃t���[��Ԍ��i�S�T�O�~�j�ɔ�ׂR�R�������ɂȂ��Ă���B�������Ԃ͂W���R�P���܂ŁB

�@�ؕ��̃f�U�C���͍����̏W���ނɂ����R�҂ƍ��V�т�`�����C�҂̂Q��ށB�����s�݂Ȃƒ��̃E�F���T���s�A�����Ƃ���g�A�t���[�ؕ������Ǝq�ǂ������ɔC���̃��W���[�v�[�����P�O�O�~��т��ŗ��p�ł���B

�@�O�Z�N�S���@�O�P�N�x�͍����S�Ё@�����ՊC�A�ݕ����œ]��

�@�@���V���A�Q�O�O�Q�N�V���P�S��

�@���y��ʏȂ͂P�Q���A�Q�O�O�P�N�x�̑�O�Z�N�^�[�S���R�V�Ђ̌o�c���сi����l�j�\�����B�o����x�������̉�Ђ͂���܂łōł����Ȃ��S�Ђ����ŁA�c��R�R�Ђ͐Ԏ��������B�Ԏ���Ђ̌o�푹���̑��z�͌v��R�T���W�V�O�O���~�ŁA�O�N����R�����������B

�@�Ԏ���Ђ̂����Q�O�Ђ͑O�N���Ԏ��z�������Ă���A������������o�c�������Ƃ݂��A�����Ȃ͒n�������̂𒆐S�Ƃ��������x�������߂Ă���B

�@�O�P�N�x�̒P�N�x���x�ō����������̂͑O�N�x���R�Џ��Ȃ��S�ЂŁA�k�z�}�s�W�V���j�̂ق��A�����ՊC�S���i���j�A�ɐ��S���i�O�d�j�A�q���}�s�i���ɁA���R�A����j�B���}��Ԃ̗��p���D���Ȗk�z�}�s�i�X���X�Q�O�O���~�j�ƒq���}�s�i�T���S�疜�~�j�̂Q�Ђ̍��������ڗ������B�����ՊC�S���͉ݕ��̎�舵�������ō����ɓ]�����B

�@��ԓ��Ŏs���ƍ��k�@�u���َs�����v�ɂS�O�O�l

�@�@�@���V���A�Q�O�O�Q�N�V���X���@

�@�ό����y���݁A�����ė�ԓ��Ŏs�����s���ɑ���^����Ԃ���u���َs�����v���T���s���A�����s���̐V��������Œ�������Y�A���R��������剉�̉����u���R�����P�R����ǑP�@�j�t�c���v���ӏ܂����B

�@�s�����͍��N�łQ�X��ځB�P�O�O�O�l������҂̒����璊�I�őI�ꂽ�S�O�O�l�ƁA�s�����W�҂̌v��S�T�O�l���Q�����A���ʗ�Ԃœs���Ɍ��������B

�@�Ԓ��ł́u�ԍ��t�H�[�����v���J���A���S�s�X�n�A��������o�X�A���H�s���Ȃǂ̖��ɂ��ĎQ���҂�����B�u�s���������N����ł͂Ȃ����Ƃ��킳�ɂȂ��Ă��邪�A�����Ăق����v�Ƃ̎���ɁA�s���́u���������������Ƃ�����A���N�͖���B����悭�l���Č��_���o�������v�ȂǂƓ������B�@

�@���^�s�����Œ��̕����o�X�@�u�Ƃ̑O�����銴�o�v�@���Ύs

�@�@���V���A�Q�O�O�Q�N�V���T��

�@���Ύs���ւ釀���{�ꇁ�́A�N�ł����閳���̕����z�o�X�B�قǎs���S���ԗ�����P�P�H���̑��^�s�����͂S�R�O�`�ɏ��A�����̂����{���镟���o�X�̒��ł́A�ł������������Ƃ����B���N�S���ɂ́A�s�������t���e�ɂȂ����u�̂�̂�o�X�v�Ƃ������̂���������ق��A�s���̏����w���ɂ��f�U�C�����o�X�S�ʂɂ܂Ƃ��ă��j���[�A���B�m���ɇ��s���̑����Ƃ��Ē蒅������B

�@������s�ŗ�������Э�è���^�s

�@�@���V���A�Q�O�O�Q�N�U���Q�X��

�@���P��s�͗����������A�u���E�䂤�o�X�v�Ɩ��t�����R�~���j�e�B�[�o�X�̉^�s���J�n����B�����̌�����ʋ@�ւ�⊮����`�ʼn^�s���A���S�~�̉^���Ŏs�������R�Ɉړ��ł���B�R�~���j�e�B�[�o�X�^�s�ɍ��킹�āA�s�͊֓��S���i�{�Гy�Y�s�j�̘H���o�X�ɂ��Ďs���ł̏�A�~�ԂɌ���A�����S�~�̉^���ŗ��p�ł���u���Ԋ����Љ�����v���X�^�[�g������B

�@�R�~���j�e�B�[�o�X�̉^�s�́A��N�O�ɐݗ������u�s�s�s��ʃ}�X�^�[�v��������ψ���v�����S�ƂȂ�A�����̌�ʑ̌n�\�z���������钆�ŁA�s���̗��ւȑ��ƂȂ�n��Ԍ�ʖԂ̋�̓I�Ȏ{��Ƃ��Čv�悳�ꂽ�B

�@�^�s���[�g�́A���s�X�n�̊֓��S�����P��w���o�����A�j���[�^�E���̑�ʂ���������z�i�����A�O���j���[�g�ƁA����܂ł̕����o�X��p�~�A�g�債�����сE�k������ʂ̂`���[�g�A���P���E���˕��ʂ̂a���[�g�A�k���ԁE��{���ʂ̂b���[�g�̌v�l�o�H�B

�@����̉^�s���͏z���[�g����{�A���̎O���[�g�͘Z�{�B�^�s���Ԃ͌ߑO�����䂩��ߌ�Z��������܂łŁA�^���͈��̏�Ԃɂ��S�~�B��Q�҂Ƃ��̉��҂͌\�~�B���A�w���͖����B

�@���ȏ\�Z�ȁA��\���l���̏z�o�X���͊O�����ŁA�R���͎��R���ɔz���������k�V�R�K�X�B���ۂ̉^�s�Ɩ��͊֓��S���A�O���[�g�ɂ��Ă͕ʂȖ��Ԃ̃����^�J�[��ЂɋƖ��ϑ������B

�@����A�֓��S���̋��͂œ������钋�Ԋ����Љ�����̎��݂́A�n�悪��̂ƂȂ�}�C�J�[���������ʂւ̓]���𑣐i�����A�Z�ݗǂ��n����������̂��_���B

�@�^���̊������ԑт́A�n���n�̔��Ԏ������ߑO��������ߌ���܂ŁB�����^���͕S�Z�\�~�B�s���̈ړ��ł���A�ǂ��֍s���Ă������S�~�̉^���ŗ��p�ł���B

�@����ɂ��֓��S���͔N�Ԗ��疜�~�̌����ɂȂ�Ƃ����A���̈ꕔ��Ă�Ƃ��Ďs�͔N�ԎO�S�\���~�i�{�N�x�͓�S�Z�\���~�j�����x�ɕ⏕�����x�o���邱�Ƃɂ��Ă���B

�@�܂����������x���铹�@�����̊}�Ԋό��o�X�A�������͂ōD�����i

�@�@�@���V���A�Q�O�O�Q�N�U���Q�V��

�@�i�q�F���w�Ɗ}�Ԏs���̊ό��|�C���g�����ԃ��g���o�X���A�ό��n�E�}�Ԃ̐V���ȃV���{���ƂȂ����B��Ԗ����A�P���W�ցA���j�������������^�s�Ƃ����g���₷���B��N�P�P���̉^�s�J�n����V�����ԂŖ�P���U��U�S�l�̗��p�҂��L�^�����B�o�X���T�N�Ԃ̃��[�X�_��ōw���B�����Ŏ��g�ގ��ƂƂȂ��Ă���B�܂��A�^�s�ɂ������o��i�N�Ԗ�X�T�O���~�j���}�Ԏs�ق���v�ό��|�C���g���Ǝ҂����S����̂��傫�ȓ����B���H�l�b�g���[�N�����������͌^�̂܂����������ƂƂ��Ă����ڂ����B

�@���鋏�����u�r�A�d�������v

�@�@�����V���@2002�N�U���W��

�@���Ă̕������Ƃ��Ē蒅�����A���鋏�����u�r�A�d�������v���A���N���V���[���瑖��n�߂��B�����d�S�i�����s�j��98�N������ʃ_�C���ʼn^�s���Ă���B���̓��̉^�s�ɐ旧���A�U���ɂ͏��ғ��ʗ�Ԃ����ҋq��70�l���悹�A�r�[������{���Ŋ��t�����B

�@���Ă̕������Ƃ��Ē蒅�����A���鋏�����u�r�A�d�������v���A���N���V���[���瑖��n�߂��B�����d�S�i�����s�j��98�N������ʃ_�C���ʼn^�s���Ă���B���̓��̉^�s�ɐ旧���A�U���ɂ͏��ғ��ʗ�Ԃ����ҋq��70�l���悹�A�r�[������{���Ŋ��t�����B

�@�r�A�d�������́A���P�w���爼��w�ɍs���A��x���P�w�ɖ߂��č��x�͏�k���c�w�ɍs���đ��P�w�ɍĂі߂�R�T�`�]��𑖂�B�X���Q�V���܂ł̐��j���Ƌ��j���^�s�ŁA�V���Q�O������́A�ؗj���������B�j���R��~�A�����Q��~�ň��ݕ���B�@�₢���킹�́A�����d�S�S�����i��0294�52�5147�j

�@�`�����p��Q�e�A�V���Q��̃o�X�A�������̃{���l�b�g�����o�܂����@�����d�S

�@�@�@�����V���@2002�N�T��29��

�@�����d�S�o�X�i�{�Г����s�j�́A�{���l�b�g�^�C�v�̃o�X�����f���ɂ����I���W�i���̐l�C�ߋ�u�`�����p�v��Q�e�Ƃ��āA�u�݂���{���l�b�g�o�X�������o�X�v���B�P�Z�b�g1200�~�ŁA���ЂȂ�10�����ň����Ă���B

�@�݂���{���l�b�g�o�X�́A62�N�i���a37�N�j�܂ő����Ă����B�����o�X�͌��݂��g���Ă���B�`�����p�͂Q��Ƃ�����4.5�a�A��2.5�a�B�[���}�C�d�|���őO�ɐi�ށB

�@�������ͤ6000�Z�b�g�B�����d�S�o�X�̊e�c�Ə�����{���s�Z���^�[�ȂǂŔ������Ă���A�ʐM�̔��ł��t���Ă���B�@�₢���킹�͓��d�S�o�X�i��0294�22�2168�j�ցB

�@��݂�����p���ՁA�u���]�ԓ��v�֓]���@�}�g�S��

�@�@�@���V���A�Q�O�O�Q�N�T���Q�T���@

�@�y�Y�s�Ɗ␣��������ł����}�g�S���̔p���Ղ𗘗p�����u�}�g���]�ԓ��v�i���́E������[�h�j�B������S�O�`�ɋy�ԑS���L���̃T�C�N�����O���[�h�Ƃ��Đ�������A�Q�T���ɑS���J�ʂ��L�O�������C�x���g���e�n�ŊJ�����B�����Z���̑��Ƃ��ė��p����Ă����}�g�S���̔p�~�����̎v���o�̕��i�����ǂ����B

�@�}�g�S���͂P�X�P�W�N�i�吳�V�N�j�ɊJ�Ƃ����B�}�g�R�ւ̊ό���n���Z���̌�����ʋ@�ւƂ��ďd�v�Ȗ������ʂ����Ă������A�}�C�J�[���y�ɔ������p�҂��������A�W�V�N�R���ɔp�~���ꂽ�B���̌�A�n���ł͔p���Ղ𗘗p���悤�ƂU�s�������u�}�g�S���p�~��苦�c��v��ݗ����A�T�C�N�����O���[�h�ւ̓]����v�]�B�X�P�N�x���琮���ɒ���B�v�P�P�N�Ԃ̎��Ɗ��Ԃ������A��W�O���V�疜�~�̎��Ɣ�𓊂��Ċ��������B

�@�T�C�N�����O���[�h�𑖂�ƁA���X�ɗ�Ԃ������Ă����������v���N��������w�̃z�[���Ȃǂ����ł��c����Ă���B���}�g�w�i���Ύs�j�͂��̂܂܃o�X�^�[�~�i���Ƃ��ė��p����A���V�y�Y�w�i�y�Y�s�j�̓v���b�g�z�[�����c��B�p�~���ꂽ�S���Տ�����s���̊ԂŃu�[���ɂȂ��Ă���A�T�C�N�����O�����Ȃ���p���Ղ����ǂ闷���y���߂������B

�@�`�����p�u�A�N�A���[���h�E��v�����A�����ՊC�S��

�@�@���V���A�Q�O�O�Q�N�U���S��

�@���킢���C���J�Ȃǂ��`���ꂽ������̃`�����p�u�A�N�A���[���h�E��v���������ꂽ�B

�@���̃`�����p�́A�`�����p�u�������̃T�b�J�[���v�A������ҁ[�u�T�b�J�[���v�ɑ��������ՊC�S���V���[�Y��R�e�B�����̉w�̔��X�ȂǂŎ�舵���Ă���A�艿�P�Q�O�O�~�B

�@����́A������ɍ��N�R���I�[�v�����A�킸���Q�����œ��َ҂T�O���l��B�������l�C�̃A�N�A���[���h����������ق̋��͂Ŏ����B���[���h�J�b�v����グ�ɑ����A�������ق��o�q���A�����ɃT�b�J�[�Ɛ����ق̂܂������H���������o�q����_���B

������ҁ[�u�T�b�J�[���v�@�����ՊC�S�����w����E�ʔ̂�

�@���V���A�T���Q�V��

���[���h�J�b�v�i�v�t�j�J�ÂŐ���オ�钆�A�����ՊC�S���́u������ҁ[�w�T�b�J�[���x������v�������B��N�����ɔ��������i���[�O���C�Z���X���i�u�`�����p�������̃T�b�J�[��������v�̑��e�ŁA�T�b�J�[�t�@����q�������̓y�Y�Ƃ��Ĕ������A�v�t��グ��B

�@������ҁ[�́A����܂��œ����S���ߋ�B�P�[�X���J���Ă�����ҁ[���悹�ē������ƁA���������ɂȂ�Ƃ�����ƕ����]�����A�����P�[�X�̏�����R�ɓ������B

�@�ԑ̂͑�����̂U�O�O�O�`�ԗ������f���ɂ��A�T�b�J�[���ے����ĂU�O�P�P���ԂƂ��A�^���ԂȎԑ̂ɐ�Ɍ����ė͋����L�b�N���ꂽ�T�b�J�[�{�[�����`����Ă���B�ԑ̂̑傫���͒�����Z�a�A������܇a�A����O�E�܇a�̎�̂Ђ�T�C�Y�B

�@�O��̃`�����p�́A���莵��̔̔��ŁA�S�����璍�����E�����A�킸���l�J���Ŕ�����l�C�B����́A�吨�̐l�ɐe����ł��炨���ƁA������ʐM�̔��Ŕ̔�����B�艿�͔��S�~�i�ō��݁j�B

�@������̑��A�V�g�c�̊e�w�Ɛ��ˉw�̊e���X�Ȃǎ��J���Ŕ̔��B�ʐM�̔����t����B�₢���킹�A�ʐM�̔��̐\�����݂Ȃǂ͎����ՊC�S���d�b�O�Q�X�i�Q�U�V�j�T�Q�O�O�ցB

�@�{���l�b�g�^�`�����p�����A�����d�S�o�X

�@�@���V���A�Q�O�O�Q�N�T���Q�Q��

�@�����d�S�o�X�i�{�Г����s�j�͂��̂قǁA�P�X�U�Q�N�����݂̑���{���l�b�g�o�X�ƌ��݉^�s���̍����o�X�̃`�����p�������B

�@���i�͂Q��P�g�łP�Q�O�O�~�B�U�O�O�O�Z�b�g�̌���̔��B�{���l�b�g�^�C�v�̃`�����p�͍�N�V���ɘH���o�X��o���A�����܂������B����݂̑���o�X���C�����W�߂������B

�@�����d�S�o�X�̉c�Ə�������d�S�̗��s�Z���^�[�ȂǂŔ̔��A�ʐM�̔����s���Ă���B�₢���킹�͓����d�S�o�X���O�Q�X�S�i�Q�Q�j�Q�P�U�W�ցB

�@�f�v���A�����ɏz�o�X���p���@������A�����ՊC�S���@

�@�@���V���A�Q�O�O�Q�N�S���Q�X��

�S�[���f���E�C�[�N���Ԓ��A�C�͐����قȂǂւ̍s�y�q�̑������\�z����钆�A������⎭���ՊC�S���́A�����^�s���Ă��钬���z�o�X�u�C�V���v�̗��p���Ăъ|���Ă���B

�@�C�V���͂R���A������l���̃A�N�A���[���h����������ق̃I�[�v���ƂƂ��ɉ^�s���J�n�B�ԑ̂ɂ͊y�������̃C���X�g���`����A�P���X�ցA��������w����A�N�A���[���h�A�����Ē������S����ʂ��āA���w�ɖ߂��Ă���B

�@�^���͑�l�S�~�A���ǂ����T�O�~�ƒႭ�ݒ肳��Ă��āA�P���t���[��Ԍ�����l�Q�O�O�~�A�q���P�O�O�~�ʼn��x�ł����~��ł���B

�@���}�����^���[�▋���Ɩ����̔����فA������猒�N�ق����ʗ����ƂȂ�ق��A���킭�킭�Ȋw�ق̓��ʃT�[�r�X�A�ȏ��A�i���A�E�����X�X�̃v���[���g�Ȃǂ̓��T������B

�@�֓��S���@�Ԏ�13�H���Љ��@�Ή��{�ЂƊ`���c�Ə�

�@�@���V���A�Q�O�O�Q�N�S���P�U��

�@�֓��S���i�{�Гy�Y�s�A�x�G���В��j�͏捇�o�X�̗A���l�������Ɏ��~�߂�������Ȃ����߁A�Ή��s���┪�������̐Ԏ��P�R�H�����U�����{�ɐV��Ёu�֓S�O���[���o�X�v�i�{�АΉ��s�A�����p���В��j�ֈڊǂ���B�l����k�ɂ����x���P���_���B

�@���Ђɂ��ƁA���Љ�����̂͐Ή��{�Љc�Ə��Ɗ`���c�Ə��B�i�q�Ή��w���璆�т��o�Ăi�q�y�Y�w�Ɏ���H����A�`���Ԍɂ���i�q�Ή��w�Ɏ���H���ȂǂP�R�H����V��Ђʼn^�s����B�_�C���̕ύX�͂Ȃ��B

�@�V��Ђ͎��{���R�疜�~�B�]�ƈ��R�U�l�B�����n�Ј��������^�]�m�R�O�l�͐V�K�̗p����B�]���A���H����S�����Ă����^�]�m�R�Q�l�͋ߗׂ̉c�Ə��ֈٓ��B���H���̐l��������C�����x���Ƃ��邱�ƂŁA�l����䗦�����k����B

�@���Ђ̏捇�o�X�A���l���͂P�X�U�X�i���a�S�S�j�N�x�̖�V�W�O�O���l���s�[�N�ɔN�X�����A�X�X�N�x�ɂ͖�Q�S�O�O���l�Ɍ������B���̂��ߍ�N�U���A�Ԏ��P�V�H����V��ЂQ�ЂƃO���[�v�P�ЂɈڊǂ��Ă���B

�@���Ђ͕��Љ��ɔ����^�]�m���W���Ă���B

�Ђ����C�l�����Ɏ��V�`�P�b�g�@�S���A�o�X�A�������A��蕨��

�@���V���A�Q�O�O�Q�N�S���Q��

�@���c�Ђ����C�l�����ƂЂ����Ȃ��s�A����ʓ߉ϖ��w�͈������A�������⓯�s�����P�Y�C�݂Ȃǂ�������V�R�[�X�u�C�l�����E�����P�Y�����E�I�[�L���O�v��ݒ�A�o�X��S���A�������������≀����蕨�����Z�b�g�ɂ������V�`�P�b�g�̔������J�n�����B�����P�Y�n��̊ό��U���A����ʖ��S�����i�����j�⓯�����̗��p���i���ړI�ŁA�W�҂́u�ŋ߂ɂȂ�����I�ȃ`�P�b�g�B��葽���̐l�ɗ��p���Ăق����v�Ɗ��҂��Ă���B�@

�@���V�R�[�X�́A�i�q���c�w�������_�B����ʃo�X�œ������Ɍ������A����������B���̌�A�����P�Y�C�݂��o�R�������P�Y�w�܂��͈��w�܂ŃE�I�[�L���O���y���ށB�����ꂩ�̉w���疩���łi�q���c�w�ɖ߂�B

�@���������ł́A�X�C�Z����`���[���b�v�Ȃǂ��炭�Ԕ���v���W���[�K�[�f���ő�ϗ��ԂȂǂ̃A�g���N�V�������y���߂�B�܂��A�{�����\���鈢���P�Y�C�݂̒��߂���w���ӂ̐_�Ђⓔ��Ȃǂ������B

�@���V�`�P�b�g�͂i�q���c�w�����Ŕ����B���Ԃ͘Z���O�\���܂ŁB�ʏ�̉^��������������v����Ƒ�l�œ��ܕS�Z�\�~�ƂȂ鉿�i���Z�S�~�Ɛݒ肵���B���w���͐�O�S�~�A���w����~�B�`�P�b�g�ŁA�R�[�X���̈����P�Y����u�̂��݁v�̓�������z�e���j���[�����I�̃R�[�q�[�̊������T������B

�@�₢���킹�́A����ʓ߉ϖ��w�d�b�O�Q�X�i�Q�U�Q�j�Q�R�U�P�ցB

�@�Ή��s��������ʌ�����

�@�@�@�����V���E2002�N�R���Q�O��

�@�Ή��s��19���̎s�c��ŁA�߂������Ɂu�V������ʃV�X�e��������v�������Č�ʍs�������������Ƃ𖾂炩�ɂ����B�s�ł́A�o�X�H���p�~�⒩�[�P�{�����̉^�s�Ȃǂ̒n�悪�����Ȃ��Ă���B����ɁA���H�^���@�̉����Ŗ��ԃo�X�H���̓P�ނ�^�s��������i�Ɛi�ނƎv���邱�Ƃ���A�����̂́u�����̑��v�m�ۂ̖��������܂�Ɣ��f�����B

�@�s�͌��݁A���ԃo�X�H���̎O���E�匴�`��t��a�@�Ԃ̉^�s�ɔN�Ԗ�2500���~�S���Ă���B�܂��A�N��1100���~�������āA�s���S�n��Ƒ��������{�݁u�ӂꂠ���̗��v�����ԏ���o�X�𑖂点�Ă���B

�@�������A���H�^���@�����Ńo�X�H���̓P�ނ����N�O�̓͂��o�ŏo����悤�ɂȂ�A����A����o�X�A�R�~���j�e�B�[�o�X�A�����o�X�Ȃǂɑ���s���v�]�����܂�ƌ��Ă���B

�@������͊W�ے���E���P�Q�l�ō\�����A�i�q�Ή��w�𒆐S�Ƃ����V��ʃV�X�e���Â���Ȃǂ���������B�H�ɕ��܂Ƃ߁A�O�R�N�x�\�Z�Ăɔ��f��������j���B

���A�o�X��ݒu�@�p�~�H���̑�֍��T��

�@���V���E2001�N�T���Q�P��

�o�X���Ƃ̋K���ɘa�ɂ��A�����͂̂Ȃ��n���H�����p�~�̊�@�ɒ��ʂ������Ȃ��Ƃ���A���͏\����܂łɃo�X���Ǝ҂ȂǂƁu���o�X���n�拦�c��v��݂��A�Ή��ɏ��o�����B�Z���̑�����邽�߁A�H���p�~�\��̈�N�O�Ɏ��Ǝ҂̐\���o���A�n���Ƃ̒����A��֎�i��T��B�p�~�̐\���o���n�܂锪�����߂ǂɉ^�c�v�̂Ȃǂ𐮂�����j�B

�@�K���ɘa�荞�������H�^���@�͗��N�ɃX�^�[�g�B�o�X���Ǝ҂̐V�K�Q�������s�́u�Ƌ����v������̎��i�v�������ΎQ���ł���u�����v�ɂȂ�A�H���̋x�p�~���u�����v����u���O�͂��o���v�ɕς��A�����Ƃ��Ď��R�������B

�@�@����܂Ŏ��������K����O��Ƃ��Ă����H���o�X�͉^���K���̊ɘa�Ȃǂŋ������������������B�s�X�n�H���ł͊e�Ђ̋����ʼn^���̒l������ւȂǂ̃����b�g�����܂�錩�ʂ������A����ō̎Z�ʂ����ʼnߑa�n�Ȃǂ̐Ԏ��H�����u�����v�����\��������B

�@�����ۂɂ��ƁA���̋K���ɘa�ŐԎ��H���ɑ���s���̎x���V�X�e�����]���B���̕⏕���́u�����A�L��I�ȘH���Ɍ���v����A����ȊO�̘H���ւ̕⏕�͌���s���������S�B�⏕�͘H�����ƂɌ������邱�ƂɂȂ�ȂǁA��̔�d�͒n���Ɉڂ�B

�@���o�X���n�拦�c��i�����ǁE�����ہj�́A�n��̎���ɍ��킹�������T�낤�ƁA���Ǝs�����A���y��ʏȁA�����o�X���Ǝ҂������Őݒu�����B���ۂ́u�Z���̃j�[�Y�ɍ�����������ʂ݂̍����T���Ƃ������v�Ƃ��Ă���B

�@�����̘H���͐�S�l�\���n���i�����N�x�j�B�����̃o�X��q���͈���ɖ�\�Z�����l�i���N�x�j�B�s�[�N���i�Z��N�j�̘Z�\�l���l�̎l���̈�B�H���o�X�̐Ԏ��̓}�C�J�[���y�ɂ���q�����v���B

�@����ʁi�{�А��ˎs�j�͖��S��\�n���i��Z�Z�Z�N�x�j�̂����A��������S�\��H�����Ԏ��ƂȂ��Ă���B